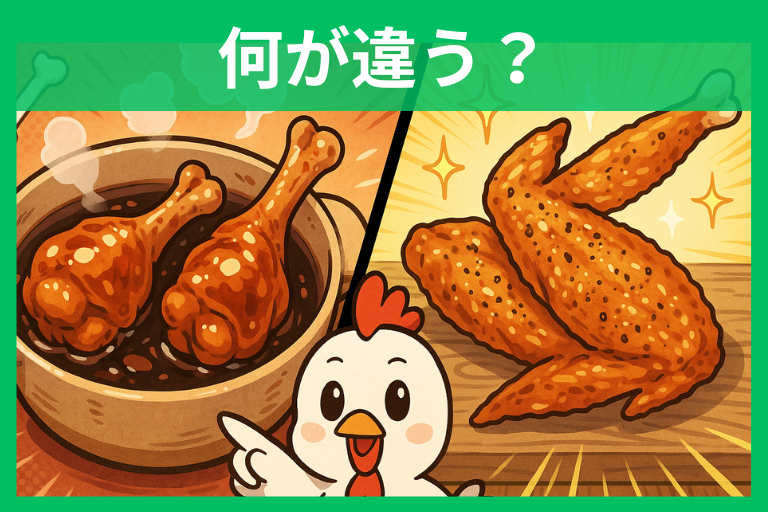

「手羽元と手羽先、結局どっちがどの料理に向くの?」

料理を始めたばかりの人から、毎日の献立に悩むベテランまで、意外と永遠のテーマですよね。

本記事は“部位の位置関係・骨格・皮と肉の比率・栄養の違い”をきちんと押さえ、さらに家庭で再現しやすい火入れのコツや味付けのセオリーまで、実践ベースで丸ごと解説しました。

読んだその日から“迷わず選べる、失敗しない”。

煮るなら手羽元、揚げるなら手羽先。この基本を合図に、あなたの台所でベストな一皿を作りましょう。

手羽元と手羽先の基本的な違い

部位の場所をわかりやすく解説

鶏の翼は、胴体側から「手羽元(ウイングスティック)」「手羽中(フラット)」「手羽先(先端)」と連なっています。

一般にスーパーで「手羽元」は胴体に近い太い部分、「手羽先」は“手羽中+先端”として売られることが多い一方、成分表などでは「手羽さき=先端のみ」を指す場合もあるため、文脈で意味が違う点に注意しましょう。

名称の整理をしておくと、レシピ選びや下処理の判断がブレません。

とくに手羽中は手羽先の一部として扱われ、骨が2本並ぶ形が特徴。料理では骨の数や皮の面積、肉量の違いが、味わいや食べやすさに直結します。

基礎の位置関係を押さえると、後述の“最適な調理法”が腑に落ちて覚えやすくなります。

骨の構造と肉の付き方

手羽元は大きな骨が基本1本で、周囲に厚みのある肉がたっぷり付きます。

逆に手羽先(手羽中を含む売り方の場合)は細い骨が2本並行し、皮面が広めで肉は薄め。

つまり、手羽元は“食べ応え”、手羽先は“皮のうまさと骨まわりの旨味”が強みです。

骨の本数は食べやすさにも影響します。

手羽元は一本骨ゆえ持ちやすく、煮込みでは骨からの出汁が濃く出る。

手羽先は骨が2本で慣れるまでは食べ進めに少しコツが要るものの、表面積が大きい分、揚げ焼きでカリッと仕上がりやすい。

こうした骨格差は、最適な火入れや味付けの方向性を決める重要な判断材料です。

見た目と値段の違い

見た目は一目瞭然。

手羽元はドラムスティックのように太短く、手羽先は細長く“くの字”。

価格は地域・時期で変動しますが、一般に需要バランスの影響で手羽元のほうがやや安く売られる傾向が見られます。

手羽先は唐揚げ・焼きの定番で人気が高く、居酒屋需要も背景にあるため、同条件なら価格が上がりやすいことも。

もちろん特売や輸入状況で逆転も起こるので、実売は売場で確認を。

コスパで量を確保したい日や煮込み大量仕込みには手羽元、イベントや家飲みで“映える一皿”を作りたいときは手羽先、と使い分けるのが合理的です。

栄養価とカロリー比較

皮の割合が高いほど脂質とエネルギーは上がります。

日本食品標準成分表(八訂)によると、可食部100gあたりの代表値は

「手羽さき(先端)皮つき生:エネルギー207kcal・脂質16.2g、たんぱく質17.4g」

「手羽もと(手羽元)皮つき生:エネルギー175kcal・脂質12.8g、たんぱく質18.2g」。

売場の「手羽先」は“手羽中+先端”のことが多く、数値は中間的になると考えるのが実務的です。

減量中は皮を外して脂質を抑える、増量や育ち盛りには手羽元で高たんぱくを狙うなど、目的別に選べます。

なお骨周りのゼラチン質はスープで溶け出し、口当たりにコクを与えます。

比較早見表(100g可食部・生、皮つきの代表値)

| 項目 | 手羽さき(先端) | 手羽もと(手羽元) |

|---|---|---|

| エネルギー | 207kcal | 175kcal |

| たんぱく質 | 17.4g | 18.2g |

| 脂質 | 16.2g | 12.8g |

| 骨の本数(目安) | 2本(※手羽中) | 1本 |

| 得意調理 | 揚げ・焼き | 煮込み・焼き |

※骨の本数は部位構造の説明に基づく整理。

手羽元の特徴とおすすめ料理

味と食感の特徴

手羽元は“肉をしっかり食べたい派”にうってつけ。

一本骨で肉厚、赤身の比率が高めで、噛むほどに旨味が出ます。

皮は手羽先より狭く、脂の主張は控えめ。だから味付けは醤油・みりん系の甘辛から、塩・ハーブのシンプル路線まで幅広くマッチします。

骨付きゆえ加熱中に身が縮みにくく、煮汁やスープに溶け出すコラーゲンが全体の口当たりをまろやかに。

食卓では子どもも持ちやすく、取り分けやすいのも利点です。

下処理は、表面に浅い切り込みを入れると火通りが均一になり、味もしみやすい。

臭みが気になる場合は、塩(約1%)で軽く揉んで10分置き、キッチンペーパーで水気を拭いてから調理しましょう。

煮込み料理にぴったりな理由

煮込みに強い理由は二つ。

①太い骨から出る出汁のパンチ、②筋や結合組織がじっくり加熱でほぐれ、身離れが良くなること。

骨周りのコラーゲンは加熱でゼラチン化してスープに溶け込み、口当たりに“とろみ感”をもたらします。

大根や卵、根菜など味を吸わせたい具材と相性抜群。

圧力鍋なら短時間でホロホロ、普通鍋なら弱めの中火で30〜40分を目安に、表面の脂を適宜すくうと雑味が出にくいです。

酢や酒を少量入れるとタンパクの収縮が和らぎ、骨離れも向上。

下茹では不要ですが、焼き付け(焼き目)を先につけてから煮る“ブレゼ”にすると香ばしさが増し、満足度がグッと上がります。

揚げ物やグリルでの美味しさ

手羽元は揚げてもジューシー。

一本骨で持ちやすいので食べやすく、衣の香ばしさと中のふっくら感が両立します。

下味は塩1%+おろし生姜・にんにく、片栗粉を薄く纏わせ160℃でじっくり→最後に190℃でカリッと。

グリルやオーブンなら、塩を振って10分置き水分を拭き、皮面から焼き始めると油が回って焦げにくくなります。

焼き上げの最後にタレを絡めると照りが出ますが、焦げやすい糖分は終盤に。

皮面を乾かす工夫(冷蔵庫で20〜30分風乾や薄く片栗粉)を加えると、カリッと感が安定します。

骨周りまで完全に火を通したいので、中心がピンクを抜けるまでじっくり火入れしましょう。

家族や子どもに人気なポイント

“持ち手がわかりやすい”“骨が一本で食べやすい”“肉が多い”——この3点が、手羽元が家族ウケする理由。

唐揚げパーティーでも、煮物でも、子どもが手を汚さずパクパクいけます。

味の幅も広く、ケチャップやカレー粉など“子ども味”へのアレンジも自在。

作り置きにも向き、翌日はスープにリメイクして骨の旨味を余さず活用できます。

価格面でも入手しやすい傾向があり、日常づかいしやすいのも◎。

大皿に盛ると見栄えもよく、運動会やホームパーティーの主力に。

塩分が気になる場合は、下味の塩を0.8%程度に下げ、ハーブや柑橘で香りを立てると満足感を保ったまま減塩できます。

手羽先の特徴とおすすめ料理

味と食感の特徴

手羽先(手羽中+先端で売られることが多い)は、皮の表面積が広く、脂の甘みと“骨まわりの濃い旨味”が魅力。

噛むと皮の下からジュワっと脂が溶け出し、香りの乗ったタレやスパイスがよく絡みます。

肉は薄めで、火が入りやすく短時間調理に向く一方、加熱のし過ぎはパサつきの原因に。

骨が2本で少し食べ方の慣れが必要ですが、指で関節を外して骨の間の肉を滑らせるように食べるときれいに外れます。

スープにするとゼラチン質が溶け出し、冷めるとプルンと固まるほどコクが出るのも嬉しいポイントです。

居酒屋定番の“やみつき感”は、この皮×骨まわりの相乗効果にあります。

カリッと揚げて美味しい理由

手羽先が揚げ物に強いのは、皮の面積が広く、薄い身が短時間で火通りしやすいから。

二度揚げ(低温→高温)にすると、外パリ中ふっくらのコントラストが作れます。

名古屋の「手羽先唐揚げ」でもこの手法が一般的で、最後に甘辛ダレとスパイスを絡めるのが王道。

家庭では160℃でじっくり4〜5分→休ませ→190℃で30〜60秒が目安。

衣は薄めが吉で、片栗粉をはたく程度に留めると皮の“パリッ”が映えます。

揚げたてに塩・胡椒・白胡麻を振るだけでも十分な満足感。

タレを絡める場合は、砂糖やみりん由来の糖が焦げやすいので、火を止めて余熱で絡めましょう。

名古屋名物・手羽先料理の魅力

名古屋メシの顔ともいえる手羽先唐揚げは、素揚げに近い軽い衣と、二度揚げの食感が決め手。

甘辛タレにブラックペッパーを効かせ、白胡麻を散らすスタイルが広く親しまれています。

家庭で再現するなら、揚げたてに濃いめのタレを“からめ塗り”して、一呼吸おいて胡椒を追いがけ。

タレは醤油・みりん・砂糖・酒を1:1:1:1で軽く煮詰めて照りを出すのが基本。

仕上げに酢を数滴落とすと後味が締まり、食べ疲れしにくくなります。

名古屋の有名店でも二度揚げやスパイス使いが特徴として語られ、家庭でも再現性が高いのが魅力。

ビールやハイボールとの相性は言わずもがなで、家飲みの主役に最適です。

おつまみにおすすめな理由

“脂の甘み+スパイス”の相性が抜群で、冷めても美味しいのが手羽先の強み。

皮のコクが味を引っ張るため、塩・胡椒・柑橘だけのミニマルな味でも満足度が高い一方、山椒や一味でキレのある辛さを足しても映えます。

骨付きで食べる動作そのものが楽しく、会話が弾むのもおつまみに向く理由。

揚げ以外でも魚焼きグリルで皮目を乾かすように焼けば、ヘルシー寄りに“パリもち”の食感が作れます。

作り置きは、タレ絡めは翌日やわらかく、塩焼きは再加熱で皮が緩むので、再度軽く焼き直して水分を飛ばすのがコツ。

スパイスは仕上げ振りにすると香りが残り、香ばしさとバランスが取りやすいです。

手羽元と手羽先の選び方

料理目的別の選び方

“煮込みでホロホロ・ご飯に合う濃い味”なら手羽元。

“短時間でカリッと・おつまみ感重視”なら手羽先。

スープベースを取りたい日は、どちらでも骨の旨味は十分ですが、手羽元は脂が控えめで澄んだ出汁、手羽先はゼラチン感のある濃厚スープになりがち。

献立の主菜にするなら食べ応えのある手羽元、前菜や副菜、パーティープレートの一角なら手羽先が便利です。

火入れ時間の目安は、手羽元は中心温度までゆっくり、手羽先は短時間で過火を避ける意識。

いずれも下味の塩分は肉重量の0.8〜1.0%で安定し、味のりと保水のバランスが取りやすくなります。

コスパと食べやすさで比較

量を食べ盛りに配るなら手羽元。

一本当たりの可食部が多く、配膳も楽です。

価格は売場次第ながら、一般に手羽元が手に取りやすい傾向。

手羽先は1本の見た目が大きく“映え”ますが、実際の肉量は控えめ。

イベントや家飲みでは“本数を多めに”が満足のコツ。

食べやすさでは、手羽元は骨一本で持ちやすく、子どもにも向きます。

手羽先は慣れれば骨の間からスルッと外せますが、初見には少し難度あり。

手羽先の関節をひねって骨を抜きやすくしておく、または手羽中ハーフ(縦割り)を使うと初めてでも食べやすくなります。

ダイエットや栄養面で比較

脂質を抑えたい、たんぱく質を確保したいなら手羽元が有利。

可食部100gあたりの基礎数値で見ても、手羽元は脂質がやや低く、たんぱく質は同等以上。

皮を外せばさらにエネルギーは下がります。

一方、手羽先は皮の比率が高くカロリーは上がりがちですが、ゼラチン由来の口当たりが満足度を後押しし、スープ活用で“腹持ち”を演出できます。

減塩したい場合は、香味野菜(生姜・にんにく・葱)や酸味(酢・柑橘)を組み合わせると、塩分を抑えつつ食べ応えをキープできます。

栄養管理の根拠としては八訂成分表がもっとも信頼できるので、目標に合わせて使い分けましょう。

手羽元・手羽先の簡単レシピ集

手羽元の甘辛煮

鍋に手羽元10本、醤油・みりん・酒各100ml、砂糖大さじ2、酢大さじ1、生姜スライス、にんにく少々、水200mlを入れて中火へ。

沸いたらアクを取り、弱めの中火で30分前後。

途中で上下を返し、最後は火を強めて照りを出します。

酢は肉を柔らかく、臭みも抑え、翌日は味がしみてさらに美味。

大根や卵を一緒に煮れば“ご飯が止まらない”定番に。

コツは最初に手羽元の表面を焼き付けて香ばしさを仕込むこと、もう一点は落とし蓋で対流を穏やかにして崩れを防ぐこと。

余った煮汁は翌日の炒飯や煮卵にリメイク。

骨からの出汁で、シンプルながら奥行きのある味に仕上がります。

手羽先の甘辛揚げ

手羽先12本に塩(1%)・胡椒を揉み、片栗粉を薄くまぶす。

160℃で4分揚げ→3分休ませ→190℃で30〜40秒。

すぐにボウルのタレ(醤油・みりん・砂糖・酒各大さじ2)に絡め、白胡麻・黒胡椒をたっぷり。

二度揚げの“外パリ中ふわ”がキモなので、休ませ時間を省かないのがポイント。

辛党は一味や山椒を仕上げ振りに。

翌日用に味を濃くすると固く感じやすいので、翌日は軽くトースターで温め直し、表面の水分を飛ばすと食感が復活します。

揚げ油は温度降下が起きやすいので、鍋は大きめ・投入は少量ずつが失敗しないコツです。

名古屋スタイルの魅力はここに凝縮。

鍋・スープでの活用法

骨付き肉は“鍋の主役”。

出汁の出方に違いがあるので、手羽元なら澄んだスープで具材ゴロゴロ、手羽先ならゼラチンでコク深い口当たりに。

ベースは水に酒少々・生姜・葱の青い部分。

弱めの沸騰を保って30分前後で十分な旨味が引けます。

途中で表面の脂をすくい、最後に塩で調えるだけで極上の一杯に。

炊飯器や電気圧力鍋を使えば放っておけるのも利点。

仕上げに柚子胡椒や黒胡椒、レモンを添えて風味チェンジ。

余ったスープは翌朝の雑炊やラーメンに展開可能。

手羽先のゼラチンは冷蔵でプルンと固まるので、冷菜の寄せにも応用できます。

骨周りのうま味を余さず使うのがコツです。

まとめ

手羽元は“肉の満足感と煮込み力”、手羽先は“皮の香ばしさと骨まわりの濃厚さ”。

骨の構造が違うからこそ、向く調理法もはっきり分かれます。

日常のご飯で量とコスパを取りたい日は手羽元、家飲みやイベントで“カリッと旨い一皿”を作りたい日は手羽先。

栄養面では、皮の割合が高い手羽先(先端)は脂質・カロリーが上がりやすく、手羽元はたんぱく質を取りやすい——この大枠を覚えておけば、レシピ選びに迷いません。

最後にもう一度。

迷ったら「煮るなら手羽元、揚げ焼くなら手羽先」。

このシンプルな合言葉で、今日の献立がグッと決まります。