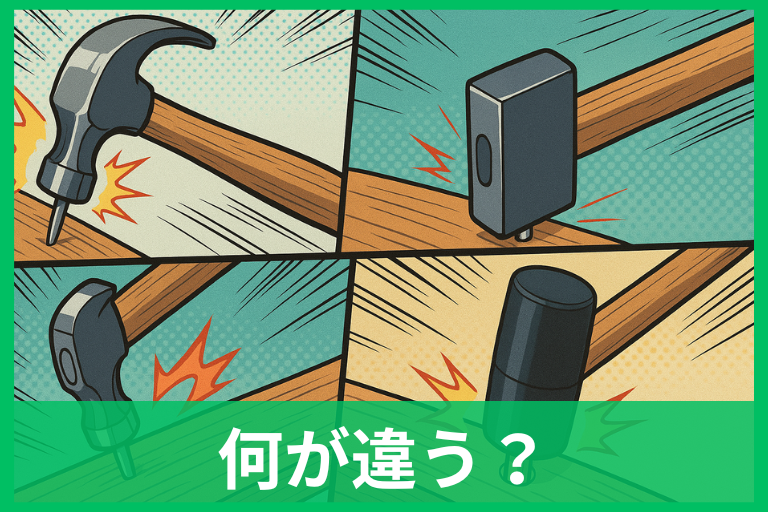

「金槌とトンカチ、何が違うの?」「げんのうってプロ専用?」――そんな素朴な疑問に、図解なしでもスッと腑に落ちるよう、言葉の違いから道具の選び方まで一気にまとめました。

この記事さえ読めば、呼び名に振り回されず、あなたの作業にベストな一本がちゃんと選べます。

最後には、作業別のおすすめやコツ、長持ちの整備ポイントまで。今日のDIYが、きっと少しうまくいきます。

金槌とは?基本の特徴と使い方

起源と歴史

金槌(かなづち)は、頭(ヘッド)が金属でできた「つち」の総称で、釘を打つなどの作業に広く使われてきました。

日本語辞書では「頭または全部が金属で作られ、釘などを打ち込む道具。俗にトンカチともいう」と定義されます。

古くは木工・建築はもちろん、金工や石工でも用途に応じた形が生まれ、形状や材質が細かく分化していきました。

なお日本語の「槌(つち)」は打撃工具の総称で、英語の“hammer”に当たります。

こうした言葉の広がりを押さえると、金槌は「金属頭のつち」という位置づけで理解しやすくなります。

主な形状と素材

金槌の頭部材質は一般に炭素工具鋼などの鋼ですが、用途により銅や鉛、ベリリウム銅、ステンレスなどの非火花性・非磁性を狙った金属も使われます。

形状は、平らな打面のみのもの、片側が尖った先切タイプ、爪(くぎ抜き)を備えたタイプなど多様です。

柄(グリップ)は木製(カシなど)や繊維強化樹脂、スチール柄などがあり、重量バランスで打撃の正確さと疲労感が大きく変わります。

これらは「釘打ち」「締め作業」「叩き出し」など目的に合わせて最適化されており、同じ“かなづち”でも性格がかなり違うことを覚えておきましょう。

用途と使われ方

金槌の基本は釘打ちですが、仕上げの美しさが求められる木工では、打痕を残さないよう「打面サイズ」「面取り」「わずかな凸面」を使い分けます。

例えば、日本の大工が使うタイプでは片面が平面、もう片面がわずかに膨らむ(凸)ことで、最後のひと押しで木表を傷つけにくくする工夫があります。

叩く対象が金属なら、叩き跡や硬さに応じた材質(銅ハンマーなど)を選び、火花や磁性が問題になる現場では非火花性素材に切り替えます。

作業の「材料×仕上げ品質×安全要件」で道具の選択が変わる、という視点が大切です。

金槌が身近に使われる場面

家庭のDIYでは、額の取り付け、簡単な家具の組み立て、フェンスの補修、床材の当て木を介した叩き込みなど、活躍の場は多彩です。

屋外ではテントのペグ打ちに金属頭の金槌やゴムハンマーを併用することもあります。

釘頭が小さいフィニッシュネイルを使う時は、打面の小さい軽量タイプや、最後だけポンチを併用して面に痕が出ないようにするのがコツ。

叩く対象と求める仕上がりに合わせて「軽く・真っ直ぐ・狙った点を確実に」当てる練習をするだけで、作業品質がぐっと安定します。

他の打撃工具との共通点

金槌・木槌・ゴムハンマー・玄能(げんのう)は、いずれも「柄を振って打撃エネルギーを伝える」道具で、共通する基本は「重心のコントロール」と「面の使い分け」です。

重心が手元に来るとコントロール性が上がり、先端に来ると打撃力が増します。

面の硬さや形状を変えることで、素材の変形や痕の出方を調整できるのも共通の考え方です。

名称は違っても、目的に応じて形・重さ・材質を最適化している点は同じ。

まず“しくみの共通項”を押さえると、名前に惑わされず道具を選べるようになります。

トンカチと金槌の違い

トンカチの語源と由来

「トンカチ」は辞書でも“打つ音から来た、かなづちの俗称”と説明されます。

釘の頭を打っている間は「カチカチ」、材に当たると「トントン」に変わる――そんな擬音が名前の元になったとされます。

実体としては金槌と同じ道具を指す日常語で、子ども向けの会話やDIYのカジュアルな文脈で特によく使われます。

つまり、道具の機能が異なるわけではなく“呼び名の違い”だと捉えるのが自然です。

呼び方の違いと文化的背景

日本語では同じ道具に複数の呼び方が共存します。

「金槌」はやや正式寄り、「トンカチ」は口語的・やわらかい響き。

「ハンマー」は英語由来の総称で、スポーツや機械部品の名称にも使われます。

シーンに合わせて語が選ばれ、日常会話では「トンカチ」、説明書や製品名では「ハンマー/金槌」といった使い分けになりがちです。

言葉の階層を知っておくと、検索や商品の比較で迷いにくくなります。

子供やDIYでトンカチと呼ばれる理由

子ども向け図鑑や工作番組では、わかりやすさから「トンカチ」が選ばれます。

音から連想しやすく、表記ゆれ(槌/鎚)を気にしなくてよいからです。

ホームセンターでも会話は「トンカチ」、棚札やパッケージは「ハンマー/金槌」となるケースが多く、言いやすさと商品規格表記の両立でこうした棲み分けが生まれています。

呼び名は違っても、選ぶべきポイント(重さ・柄の長さ・打面形状)は変わらない点を押さえましょう。

トンカチに多い材質や種類

「トンカチ」と呼ばれる場面でよく登場するのは、家庭用の軽量クラウ(くぎ抜き付き)ハンマーや、子ども工作で使う軽い金槌、ゴムハンマーなどです。

いずれも扱いやすさを重視し、350g前後のヘッドや短めの柄が選ばれることが多いです。

打面が大きめのモデルは狙いがつけやすく、初心者に向いています。

名称は口語でも、選ぶ基準は実用品としての安全性・適正重量・打面の状態です。

金槌との実質的な違い

結論として、トンカチ=金槌(かなづち)の俗称であり、機能的な違いはありません。

「ハンマー>(日本語の)つち=槌/鎚>金槌(=トンカチ)」という関係で理解するとスッキリします。

検索や購入時は、製品名や規格では「ハンマー」「金槌」と表記されることが多い点を覚えておきましょう。

ハンマー・げんのうとの比較

「ハンマー」と「金槌」の違い

「ハンマー」は、柄を握って対象に打撃を与える道具の総称で、木槌・ゴムハンマー・金槌・玄能などを含みます。

日本語の「槌(つち)」の英訳が“hammer”であり、用途や構造のカテゴリ名として広く使われます。

したがって「ハンマー」は上位概念、「金槌」はその中の“金属頭のタイプ”という位置づけです。

製品カタログでも、まず“ハンマーの種類”があり、その中にクラウハンマーやスレッジハンマー、玄能などが並びます。

代表的なハンマーの種類

日常でよく見かけるのは、くぎ抜きが付いたクラウハンマー、解体や打ち下ろし用の大型スレッジハンマー、やわらかい素材を叩ける木槌・ゴムハンマーなど。

クラウハンマーは「打つ」と「抜く」を兼ね、DIY全般に便利です。

スレッジは重量があるため、両手で安全に扱う必要があります。

名称が違っても、ヘッド重量・柄長・打面形状を作業に合わせて選ぶ点は共通です。

げんのうの定義と特徴

「げんのう(玄能/玄翁)」は日本の大工が使う金槌の一種で、両端の小口を使い分けるのが特徴です。

一般的な両口玄能では、片方が平面、もう片方がわずかに膨らむ“木殺し面”。

まず平面で打ち進め、最後に膨らみ側で締めることで木肌に痕を残しにくく仕上げられます。

片口や舟手と呼ばれるバリエーションもあり、ノミ打ち・釘締め・カシメなど用途別に形が最適化されています。

金槌とげんのうの違い

金槌は“金属頭のつち”全般を指す広い言葉。

げんのうは、その中でも特に「両端の面形状を活かして木工の仕上げ品質を高める」ことに強みがある道具です。

つまり「げんのう ⊂ 金槌 ⊂ ハンマー」という包含関係。

地域や職人文化の中で発達してきたため、重さの表記に「匁(もんめ)」が残っていたり、関東型(両口)・関西型(片口)といった地域性の分類が語られることもあります。

日本と海外での工具文化の差

海外ではクラウハンマーが“家庭の標準”として広く普及し、釘抜き機能が当たり前。

一方、日本の大工文化では、ノミや鉋と組み合わせた繊細な木工が重視され、げんのうの「平面×微凸面」の使い分けが磨かれてきました。

どちらが優れているというより、建築様式と作業手順の違いが道具を育てた、と考えると理解しやすいでしょう。

用語も、海外は“hammer”が総称、日本は「つち/金槌/げんのう」と呼び分けが細かいのが特徴です。

最適な使い分けと選び方

作業内容ごとの適切な道具選び

釘を「打つ・抜く」を一台で済ませたいならクラウハンマー。

木表を傷つけずに仕上げたい木工ならげんのう(両口)。

硬い金属部品の位置合わせや嵌合には銅・プラハンマー。

解体や杭打ちなど打撃力重視はスレッジハンマー。

家庭DIYの一本目なら350〜450gのクラウか、300g前後の小型げんのうが扱いやすいでしょう。

言葉よりも「作業×素材×仕上げ」で選ぶのが失敗しないコツです。

DIY初心者におすすめの工具

最初の一本は、くぎ抜き付きのクラウハンマー(約12〜16オンス=340〜450g)が万能。

木工を本格的にやるなら、両口げんのう(250〜375g程度)を追加すると仕上げが安定します。

家具の脚のはめ込みやフローリングの当て木作業が多い家庭では、ゴムハンマーも便利。

用途別に軽量の金槌もあるので、力に自信がない人は軽めから始め、必要に応じて重いものを買い足すと良いです。

安全な使い方のコツ

打つ前に「足場・姿勢・目線」を整え、打面が材料に対して水平になるように構えます。

利き手は柄の端を軽く握り、もう一方の手で釘を支えるのは最初の2〜3打だけ。

保護メガネは必須で、金属を叩く時は手袋も検討しましょう。

柄の割れやヘッドの緩みは事故のもと。

作業前の点検と、狭い場所での反動・跳ね返りの予測を習慣に。

くぎ抜き時はテコの支点に当て木をかませて母材を傷つけないようにすると安全かつ効率的です。

効率を上げる持ち方と使い方

狙いを外さない秘訣は、肘から先をヒンジのように動かすこと。

大きく振りかぶるより、短いスイングで「まっすぐ当てる」を優先します。

釘打ちは“当て続けるリズム”が大事で、最初は弱く・中盤で強く・最後は弱く締めるのが基本。

げんのうの微凸面は最後のひと押しに使うと打痕が目立ちにくく、仕上がりが一段上がります。

ヘッドの重さと柄の長さが合っていれば、少ない力で真っすぐに打てるため、疲労も軽減できます。

メンテナンスと長持ちさせる工夫

木柄は乾燥で痩せたり割れたりします。

作業後は乾いた布で汗や汚れを拭き、直射日光や高温多湿を避けて保管。

くさびの浮きは早めに打ち直すか交換を。

打面の欠けやバリは砥石で面取りして二次事故を防ぎます。

サビは軽いうちに落とし、薄く防錆油を。

ゴム・プラ系ハンマーは溶剤に弱いので保管場所に注意。

道具は“整備が最大の安全装備”と心得ましょう。

地域仕様のげんのう(両口/片口)は、使い手に合う重さ(匁)表記も参考に。

使い分け早見表

| 用途 | 最適候補 | 理由/ポイント |

|---|---|---|

| 家庭のDIY全般 | クラウハンマー(12–16oz) | 打つ+抜くが両立、汎用性が高い。 |

| 木工の仕上げ | 両口げんのう | 平面+微凸面で打痕を抑えやすい。 |

| 解体・打ち下ろし | スレッジハンマー | 質量で叩く作業に向く。 |

| 金属の位置決め | 銅/プラハンマー | 対象を傷めにくい。 |

| 釘の締め・カシメ | 片口・舟手系げんのう | 細い面で狙える。 |

まとめ

「トンカチ=金槌の俗称」「金槌=金属頭の“つち”」「ハンマー=打撃工具の総称」「げんのう=日本の大工が使う金槌の一種」という整理で、呼び名の混乱は解けます。

作業に合わせて、クラウ(打つ+抜く)、げんのう(仕上げ)、スレッジ(重作業)、非金属ハンマー(傷を避けたい)というふうに道具を選ぶのがコツ。

重さ・柄長・打面形状・素材の4点をチェックして、自分の手に合う一本を基準に、用途別に買い足しましょう。

関東は両口、関西以西は片口のげんのうが多い、といった地域性の豆知識も覚えておくと、店頭での会話がスムーズです。