「ジョン万次郎」という名前を、歴史の授業で一度は聞いたことがあるかもしれません。

けれど、「何をした人?」と聞かれると、答えに詰まる人も多いはずです。

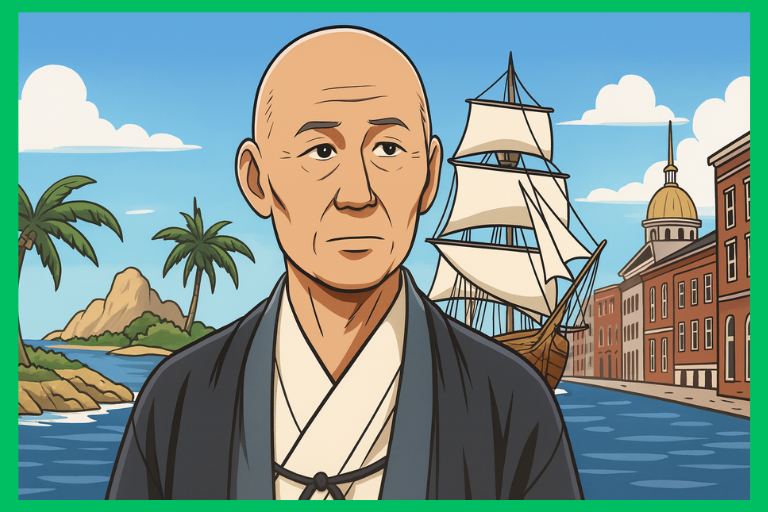

彼は江戸時代末期、ただの漁師の少年から、日本人で初めて正式にアメリカへ渡った人物になりました。

漂流、無人島生活、外国での学び、そして帰国後の日本への貢献——その物語は映画のように波乱万丈です。

この記事では、ジョン万次郎の人生を簡単に、でも情景が浮かぶようにお届けします。

読めばきっと、「この人、すごいな」と思えるはずです。

日本史を変えた男、ジョン万次郎の物語

幼少期と生い立ち

四国の小さな漁村、土佐の中浜。

そこに、一人のやせ細った少年がいました。

彼の名は、中浜万次郎。

貧しい家に生まれ、父を早くに亡くし、幼いころから母と兄弟を助けるために海へ出ていました。

海は、彼にとって生活の糧であり、恐怖の対象でもありました。

晴れた日には真っ青な海がきらめき、魚が銀色に跳ねます。

でも、一度荒れれば、波は牙をむき、船を飲み込もうとします。

そんな中、14歳の万次郎は友人たちと漁に出かけます。

しかし、その日、運命を変える嵐がやってきたのです。

海は黒くうねり、風は耳をつんざくほどに吹き荒れました。

舟は流され、見渡す限り海、海、海。

やがて彼らは、太平洋の孤島・鳥島へと漂着します。

そこから、長い漂流生活が始まりました。

漂流と運命のアメリカ行き

鳥島での暮らしは、まるでサバイバルゲームのようでした。

食べられるのは、ウミガメや海鳥の卵。

雨水を貯めて喉を潤し、岩陰に身を隠して風をしのぎます。

そんな過酷な生活を半年ほど続けたある日。

地平線の向こうから、一隻の大きな帆船が現れます。

アメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」でした。

万次郎たちは救助され、船長のウィリアム・ホイットフィールドに出会います。

船長は万次郎の聡明さを気に入り、「アメリカへ来ないか」と誘いました。

当時の日本は鎖国中。

外国へ行くなど考えられないことでしたが、彼は迷わず頷きます。

こうして、日本人として初めて正式にアメリカ本土へ渡る少年が誕生したのです。

英語と航海術を学んだ日々

アメリカ、マサチューセッツ州フェアヘイブン。

冬には雪が積もり、海は氷のように冷たくなる街。

万次郎は、ここで学校へ通い始めます。

初めは、耳にする英語がまるで呪文のように聞こえました。

でも、文字を覚え、単語を口に出し、少しずつ世界が開けていきます。

まるで、閉ざされた扉に一つずつ鍵をかけていくようでした。

学校だけではなく、航海術や測量技術も学びます。

星を見て方角を知り、地図を描き、船を操る技術は、彼にとって宝物になりました。

「学べば、世界はもっと広くなる」

万次郎は、心からそう感じていました。

日本帰国までの道のり

数年後、万次郎は捕鯨船員として働きながら、ついに日本への帰国を決意します。

しかし、その道のりは平坦ではありませんでした。

当時の日本では、外国に行った者は厳しく取り調べられ、場合によっては処罰されることもありました。

万次郎は覚悟を決め、琉球経由で帰国。

役人からの尋問を受けながらも、アメリカで学んだ知識や経験を少しずつ語っていきます。

その知識は、日本にとってまさに「未来への地図」でした。

西洋の航海術、造船技術、そして英語。

鎖国の日本にとって、どれもが貴重な宝でした。

歴史の転換点となった出会い

やがて、万次郎の運命は再び大きく動きます。

黒船で来航したペリー提督。

日本は開国を迫られ、その交渉の場で、通訳として呼ばれたのが万次郎でした。

外国の文化や言葉を知る彼は、日本と世界をつなぐ架け橋となります。

その姿は、まるで嵐の海に立つ灯台のようでした。

揺れる国の舵を取るため、彼は静かに、しかし確実に力を尽くしていったのです。

なぜジョン万次郎は歴史的に重要なのか

日本人初のアメリカ滞在者としての功績

ジョン万次郎は、記録に残る限り、日本人として初めて正式にアメリカ本土で暮らした人物です。

当時の日本は鎖国の真っただ中。

外国の文化や技術はほとんど知られていませんでした。

万次郎が見たアメリカは、木造の高い建物が立ち並び、通りには馬車が走り、港には世界各国の船が集まる活気あふれる世界。

魚しか知らなかった少年が、ある日突然、世界中の料理が並ぶ食卓に座らされるような衝撃でした。

彼はそこで、英語だけでなく数学、航海術、測量学など多くの知識を学びます。

これは、まさに異世界への留学。

その経験は、日本人にとって未知の世界を知る貴重な窓となりました。

帰国後、その知識は江戸幕府の耳にも届きます。

万次郎の話す「外国の現実」は、多くの人にとって夢物語のように聞こえたでしょう。

しかし、それはやがて、開国の波が押し寄せるときの道しるべになったのです。

ペリー来航と日米関係への影響

1853年、浦賀の海に現れた黒船。

その姿は、日本人にとってまるで巨大な怪物のようでした。

大きな鉄の船体からは煙が立ち上り、砲口がこちらを見据えていました。

この危機の中、日本は交渉のために外国の言葉を理解できる人物を必要としました。

そこで白羽の矢が立ったのが、ジョン万次郎です。

彼はペリー来航に直接の通訳として関わったわけではありませんが、幕府に英語や外国事情を教える役割を果たしました。

その知識は、日米和親条約の下地づくりに大きく貢献します。

もし万次郎がいなかったら、日本はもっと混乱していたかもしれません。

まるで、暗い夜道で灯りを持った案内人のように、彼の知識は日本を導いたのです。

通訳としての役割と外交貢献

万次郎は、幕府の命を受け、外国船との交渉や測量任務にも携わります。

中でも重要だったのは、琉球や小笠原諸島の測量です。

その際、外国人と直接やり取りできる彼の語学力は大きな武器となりました。

通訳とは、単に言葉を置き換えるだけではありません。

相手の意図をくみ取り、文化や習慣の違いを理解し、誤解を防ぐことが必要です。

それはまるで、川の両岸をつなぐ橋のような役割。

橋がなければ、人は行き来できず、誤解や不信が生まれます。

万次郎は、その橋をしっかりと架けることができた人でした。

西洋文化・技術を日本へ伝えた功績

彼が持ち帰ったのは、言葉や航海術だけではありません。

西洋式の造船技術、航海図の作り方、捕鯨の方法など、多岐にわたる知識でした。

中でも、星を使って位置を測る天測航法は、日本の航海に革命をもたらしました。

それまで日本の船乗りは、海岸線を頼りに航行していましたが、この技術により外洋航海が可能になったのです。

さらに、彼はアメリカの生活習慣や教育制度も紹介しました。

子どもたちが机に向かい、地図や本を手に勉強する様子は、日本の人々にとって驚きの光景でした。

後世への教育的影響

万次郎は晩年、教育者としても活躍しました。

彼は若者に対して、語学や航海術だけでなく、「学び続けることの大切さ」を説きました。

その教えは、直接の弟子たちだけでなく、彼らを通じて明治時代の日本全体に広がっていきます。

「世界を知ることは、自分を知ること」

この考え方は、今の時代にも通じます。

まるで種をまく農夫のように、万次郎は知識の種を多くの人にまき、それが後に大きな実を結んだのです。

ジョン万次郎の人生を変えた出来事ベスト5

漂流事件と無人島生活

1841年、土佐沖。

14歳の万次郎は、友人4人と小舟で漁に出ていました。

海は朝のうちは穏やかでしたが、昼を過ぎると急に空が暗くなり、強い風が吹き始めます。

「帰ろう!」

そう叫ぶ間もなく、舟は高波に押し流されていきました。

見渡す限りの水平線。

波は船を翻弄し、心は不安でいっぱい。

やがて、彼らは無人島・鳥島に漂着します。

島は火山岩のような黒い岩に覆われ、植物は少なく、飲み水もありません。

食料はウミガメや鳥の卵。

海鳥の羽音と波の音だけが響く、孤独で厳しい生活が続きました。

そんな環境で、人は自分の力の小ささを痛感します。

でも、同時に「生きたい」という本能が全てを支えます。

この漂流経験が、万次郎にとって最初の試練であり、後の冒険への基礎となったのです。

アメリカ人船長ホイットフィールドとの出会い

漂流から約半年。

ある朝、水平線の向こうに白い帆が見えました。

それはアメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」。

救助に現れたのが船長ウィリアム・ホイットフィールドです。

日焼けした顔に優しい目を持ち、穏やかな口調で話す船長は、万次郎の話を熱心に聞きました。

言葉は通じなくても、相手の誠意は伝わります。

船長は万次郎を養子同然に引き取り、アメリカで教育を受けさせることを決めます。

もしこの出会いがなければ、万次郎は一生、日本の小さな漁村で終わっていたかもしれません。

運命を変える出会いとは、時に波間から突然やってくるのです。

アメリカでの学びと成長

マサチューセッツ州フェアヘイブン。

冬は雪深く、夏は港が活気に満ちるこの街で、万次郎の新しい生活が始まります。

最初は、英語の授業についていくのも一苦労。

アルファベットを書くだけで汗がにじみ、発音は何度も直されました。

でも、彼は諦めませんでした。

やがて数学や航海術も学び、星を見て位置を測る方法、船を設計する技術を身につけます。

その知識は、まるで宝石箱の中の宝物のように彼の中に積み重なっていきました。

さらに、捕鯨船員として世界各地を巡ることで、地球の広さを肌で感じます。

この経験は、彼に「世界は一つの海でつながっている」という確信を与えました。

日本への帰国と尋問

アメリカでの暮らしが数年続いたころ、万次郎は「故郷に帰りたい」という思いを強くします。

しかし、当時の日本は鎖国中。

外国から帰国した者は「海外渡航禁止令」により処罰される危険がありました。

それでも彼は決断します。

捕鯨船の航海員としてハワイや沖縄を経由し、ついに日本の地を踏みました。

しかし、上陸してすぐに役人に拘束され、長い尋問が始まります。

「どこへ行った」「何を学んだ」「誰と会った」

質問は何日も続きました。

万次郎は正直に答え、西洋の地図や航海術の知識を語ります。

その情報は幕府にとって宝の山でした。

彼が語る外国の話は、日本にとって未知の世界を描く絵地図のように、人々の想像を大きく広げたのです。

明治維新への間接的貢献

帰国後、万次郎は幕府に仕え、通訳や航海術指導、測量などの任務をこなします。

黒船来航や開国交渉の背景で、彼の知識と経験は静かに役立っていました。

彼の教え子や影響を受けた人々が、後に明治新政府で重要な役割を果たします。

つまり、万次郎は直接政治を動かしたわけではありませんが、未来の人材を育てた存在だったのです。

例えるなら、大きな木の根のようなもの。

地面の下で目立たずとも、その根がしっかりしているからこそ、木は嵐にも倒れません。

明治日本という木が成長できたのは、万次郎という根があったからかもしれません。

晩年、彼は静かに故郷へ戻り、海を眺めながら過ごしました。

その目には、きっとアメリカの港の景色と、土佐の海が重なって見えていたことでしょう。

意外と知られていないジョン万次郎の豆知識

漂流当時の年齢と体験談

万次郎が漂流したのは14歳のとき。

中学2年生くらいの年齢です。

想像してみてください。

部活帰りに友達と海で遊んでいたら、そのまま半年間無人島生活になるようなものです。

鳥島での生活は、いわばサバイバルゲームの現実版。

朝は岩陰で風をしのぎ、昼はウミガメを捕まえ、夜は満天の星の下で眠る。

ただし、寝袋もテントもなし。

寒ければ石を抱えて温まり、喉が渇けば雨水をすすります。

この極限状態で生き延びた精神力は、後の冒険心や挑戦心の土台となりました。

まさに「無人島が人生の予備校」だったのです。

名前の由来と変遷

彼の本名は「中浜万次郎」。

アメリカに渡ったとき、船長や町の人々には「ジョン・マン」と呼ばれました。

「John Mung」という英語表記も使われています。

このあだ名は、アメリカ人が「Manjiro」をうまく発音できず、短く呼びやすくしたものです。

ちょうど、外国人が「たろう」を「タロー」と伸ばすような感じですね。

帰国後も「ジョン万次郎」という呼び名が広まり、今でもそのまま歴史の教科書に載っています。

外国と日本、両方で認められた名前は、彼の人生そのものを象徴しているようです。

当時の渡航がどれほど危険だったか

今でこそ飛行機で数時間ですが、当時は船で何週間、何か月もかかる大冒険でした。

嵐に遭えば船は簡単に沈み、病気が流行れば命を落とすことも珍しくありません。

万次郎がアメリカに渡った1840年代の捕鯨船は、木造で風を頼りに進みます。

航海中は塩漬け肉や乾パンが主食で、飲み水は樽に詰めていましたが、長く置くと味が悪くなります。

しかも、当時の日本人が外国に行くこと自体が法律で禁じられていました。

万次郎は「命」と「法」の両方のリスクを背負って、世界に飛び出したのです。

アメリカでの仕事と生活費の稼ぎ方

アメリカで学ぶためにはお金が必要です。

万次郎は船長の家で家事を手伝いながら学校へ通い、休暇中は捕鯨船の乗組員として働きました。

捕鯨の仕事は、クジラを見つけると小舟で近づき、銛を打ち込み、荒れ狂う海で引きずられながら仕留めるという危険極まりないもの。

まさに命がけのアルバイトです。

でも、この経験で彼は航海術を実地で身につけ、さらに生活費も稼ぎました。

学費を自分で稼ぐ14歳…現代でもなかなかできないことです。

晩年の暮らしと最期

晩年、万次郎は土佐に戻り、静かに暮らしました。

海辺に立ち、夕日に染まる波を見ながら、アメリカでの思い出を語ることもあったそうです。

1877年、59歳でその生涯を閉じます。

彼の墓は故郷の高知県土佐清水市にあり、今でも観光客や歴史ファンが訪れます。

その墓碑には、日米両国の言葉で彼の功績が刻まれています。

生涯をかけて「海を越えた人」らしい、国境を越えた記念碑です。

ジョン万次郎から学べる現代の教訓

異文化を受け入れる柔軟性

万次郎がアメリカに渡ったとき、目にするものすべてが未知の世界でした。

家の形、服の色、食べ物の味、言葉の響き。

その全てが、日本とは違っていました。

普通なら、違いに戸惑い、拒否してしまうかもしれません。

でも彼は、まるでスポンジが水を吸うように、新しい文化を受け入れました。

現代でも、仕事や旅行で異文化に触れる機会は増えています。

相手の価値観や習慣を否定せず、まず受け止める。

それが人間関係を広げ、人生を豊かにしてくれるのです。

言語習得の重要性

アメリカでの生活を支えたのは、英語の習得でした。

言葉を覚えることで、先生の話がわかり、友達と笑い合い、航海術を学べるようになったのです。

今も昔も、言葉は世界へのパスポートです。

たとえば旅行先で「ありがとう」を現地の言葉で言うだけで、相手の表情が一気に柔らかくなる。

万次郎もきっと、そんな瞬間を何度も経験したでしょう。

言葉を学ぶということは、文化や心を理解する第一歩なのです。

困難に立ち向かう精神力

漂流、無人島、外国での生活。

万次郎の人生は困難だらけでした。

でも彼は「無理だ」と諦めず、目の前の課題を一つずつ解決していきます。

これは現代の私たちにも当てはまります。

資格試験、転職、新しい挑戦。

一歩ずつ進めば、気づけば道は切り開かれているものです。

まるで波を切りながら進む船のように、向かい風でも進み続けることが大切です。

人脈が人生を変える

船長ホイットフィールドとの出会いが、万次郎の人生を変えました。

信頼できる人とのつながりは、時にお金や知識以上の力になります。

現代でも、人との縁は思わぬチャンスを運んできます。

SNSや国際的なイベントでの出会いが、人生の航路を変えることもあるのです。

「この人となら一緒にやってみたい」

そんなつながりを大切に育てることが、未来への投資になります。

学び続ける姿勢の大切さ

万次郎は、アメリカで学んだことを日本で伝え、晩年まで教える立場に立ちました。

彼の中にあったのは、「学びは終わらない」という信念です。

現代は情報があふれ、AIや新しい技術が次々に登場します。

だからこそ、学び続ける人が時代をリードできます。

万次郎の人生は、学びが新しい扉を開くことを教えてくれます。

その扉の先には、きっとあなたの知らない景色が広がっているでしょう。

ジョン万次郎は何をした人?まとめ

ジョン万次郎の人生は、まるで一本の壮大な航海記のようです。

貧しい漁村で生まれ、嵐に巻き込まれ、無人島で生き延び、そしてアメリカという未知の大陸へ渡る。

彼はそこで学び、経験を積み、日本へ帰国して知識を広めました。

直接的に政治を動かしたわけではありません。

でも、彼がもたらした文化や技術、教育の影響は、確実に日本の近代化を後押ししました。

漂流や異文化との出会い、困難に立ち向かう姿は、現代を生きる私たちにも多くのヒントを与えてくれます。

それは「柔軟な心で世界を見ること」

そして「学び続けることの大切さ」です。

人生という大海原を航海する上で、万次郎の物語は灯台のように輝き続けるでしょう。