「オウムとインコ、何が違うの?」

実は“冠羽の有無”と“分類”を押さえるだけでスッと整理できます。

さらにヨウムの立ち位置(大型インコ)を理解すると、名前に惑わされずに自分に合う鳥を選べるように。

この記事では見分け・分類から性格、寿命、法規制、飼育のポイントまでを一気読みできるようにまとめました。

家族の時間や住環境、将来計画まで含めて考えれば、鳥も人も幸せなパートナーになれます。

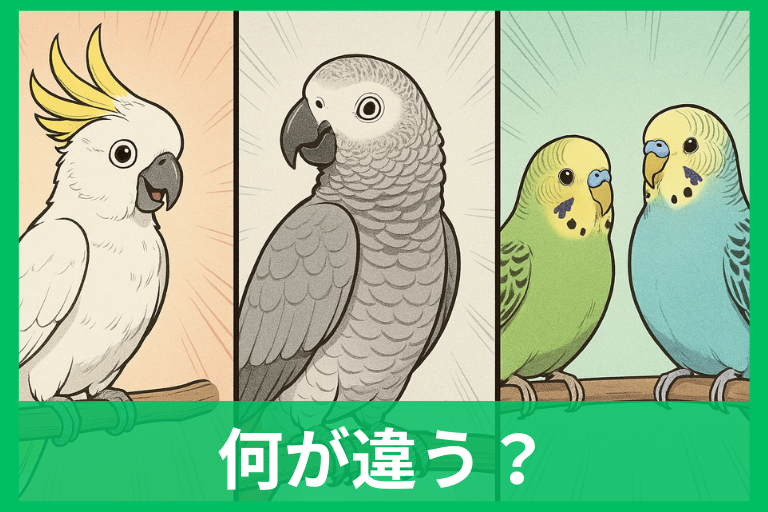

見た目でわかるオウム・インコ・ヨウムの違い

冠羽の有無でオウムを見分ける

オウムとインコをパッと見で分けるなら、まずは頭の「冠羽(かんう)」に注目しましょう。

冠羽があって感情に合わせてピンと立てたり寝かせたりできるのがオウムの大きな特徴です。たとえばタイハクオウムやキバタンは興奮すると冠羽を大きく広げます。

名前に「インコ」と付くオカメインコも、実は分類上はオウムの仲間で、立派な冠羽を持つ代表例。こうした外見サインを覚えておくと、写真や動画でも瞬時に判別しやすくなります。

なお、どちらもオウム目に属しますが、冠羽の可動性はオウムに特有の「わかりやすい」ポイントです。周囲の羽をふわっと膨らませるしぐさも合わせて見れば、初めての方でも見分けはぐっと簡単になります。

羽色・体格の特徴の比較

色合いにも傾向の違いがあります。

オウムは白・黒・灰にワンポイントの差し色(冠や頬など)が多く、全体に落ち着いた配色。これは「Dyckテクスチャー」と呼ばれる微細構造が“真のインコ(Psittacoidea)”にはある一方、オウム(Cacatuoidea)には欠けており、ブルーやグリーンの鮮烈な構造色が出にくいからです。

対してインコは緑・青・赤・黄などカラフルで、小型〜中型種が多い傾向。

写真だけで迷ったら「色が鮮やか=インコ寄り」「白や黒ベースに差し色=オウム寄り」と覚えると実用的です(例外はあり)。

ヨウムの外見的なポイント

ヨウム(African Grey)は名前の通り灰色の体に赤い尾がトレードマーク。

顔には薄い羽毛の地肌が見える独特の表情があり、冠羽はありません。サイズは中〜大型のインコに相当し、ずんぐりした体つきと強いくちばしが印象的。

群れで生活する賢い鳥で、緊張や警戒で体を細く見せたり、安心するとふっくらさせたりと、羽のボリュームでも感情が読めます。

外見だけでも「灰×赤い尾×冠羽なし」ならヨウム有力。写真での識別に役立つ基本セットとして覚えておきましょう。

分類で理解するオウム・インコ・ヨウム

「オウム目」という大きなグループ

3者はすべて「オウム目(Psittaciformes)」に入ります。

オウム目は大きくCacatuoidea(オウム類)、Psittacoidea(いわゆる“真のインコ”)、Strigopoidea(ニュージーランドのオウム類)の3系統に分かれます。

つまり、日常語では「オウム vs インコ」と分けて話しますが、生物学的には同じ目の中の“いとこ同士”。この全体像を知っておくと、名前に引っ張られずに冷静に整理できます。

オウム科とインコ科の違い

「オウム」はオウム科(Cacatuidae)に所属。

冠羽、比較的地味な羽色、オーストララシア中心の分布などが特徴です。代表例はタイハクオウム、キバタン、そしてオカメインコ(実はオウム科)。

一方「インコ」は主にインコ科(Psittacidae)やPsittaculidaeなどに分かれ、色鮮やかな“真のインコ”が多く含まれます。

ここで混同しがちなのが和名で、歴史的経緯で「〜インコ」と呼ばれていても分類はオウム科、というケース(オカメインコ)がある点です。

ヨウムは「大型インコ」に分類される

ヨウムはインコ科(Psittacidae)のPsittacus属に入る「大型インコ」。

冠羽はなく、行動や発声の特性も“真のインコ”側に近いと考えると理解しやすいでしょう。

つまり「オウム・インコ・ヨウム」の関係は、「オウム=オウム科」「インコ=インコ科ほか」「ヨウム=インコの中の一種」という入れ子構造です。

分類早見表でスッキリ理解

| 区分 | 上位分類 | 代表 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| オウム | オウム目→オウム科 | タイハクオウム、キバタン、オカメインコ | 冠羽あり、配色は白/黒/灰系が中心 |

| インコ | オウム目→インコ科ほか | セキセイインコ、オカメ以外の多く | カラフル、冠羽なし |

| ヨウム | オウム目→インコ科→Psittacus | ヨウム | 灰体+赤尾、冠羽なし、大型インコ |

(※和名と分類は一致しない場合あり)

性格と知能の違い

オウムの甘えん坊な性格

オウムは総じてとても人に甘えん坊。

一緒に遊ぶ時間やスキンシップを強く求め、退屈すると大声で呼んだり、破壊的な噛み行動に出ることも。

鳴き声は大音量で、集合住宅では防音や時間帯の配慮が必須です。

話し言葉の明瞭さは種や個体差が大きく、言葉数よりも「通じ合う遊び」や「日課の対話」を好む傾向。

十分な放鳥時間、知育玩具、トレーニングで心身を満たすのがカギです。家族全員で関わるルールを決めると寂しさが減ってトラブルも少なくなります。

インコの種類ごとの性格傾向

インコは種類ごとの個性の幅が広いのが魅力。

セキセイインコは人懐っこく、環境に慣れればよく学び、口笛や簡単な言葉の真似も得意。

コザクラインコやサザナミインコは甘え上手で遊び好き、カラフルな中型種は好奇心旺盛でアクティブ……と、家の広さや生活リズムに合わせて選びやすいグループです。

小型種は比較的扱いやすい一方、放置時間が長いとすぐ退屈します。

日々の軽いトレーニングや簡単な知育おもちゃを用意して、短時間でも密なコミュニケーションを積み重ねると関係が安定します。

ヨウムの知能とおしゃべり能力

ヨウムは群を抜く学習能力で知られます。

故アレックス(Alex)の研究では、色・形・数の識別や「同じ/違う」「ゼロに近い概念」の理解まで示され、言葉を“ただの音”としてでなく対象と結び付けて使う場面が報告されました。

もちろんすべての個体が研究個体のように話すわけではありませんが、適切な訓練と人との関わりで、コンテクストに沿った発声が見られることは最新レビューでも支持されています。

高知能ゆえに刺激不足がストレスになりやすく、日々の対話・課題遊びが欠かせません。

人との関わり方の違い

「一緒に何をしたいか」で相性が変わります。

オウムは濃いコミュニケーションを求め、身体遊びやダンス、呼びかけへの即反応が好き。

インコは短時間×回数多めの交流で満足度が上がりやすく、言葉や口笛のやり取りも楽しめます。

ヨウムは会話的なやり取りや課題遊びが刺さり、観察眼が鋭く“家のルール”をすぐ覚えます。

いずれも毎日の関わりが最大のごほうび。

放置は問題行動の近道なので、家族で役割分担し「遊びの時間割」を決めるのがおすすめです。

飼育のしやすさ・寿命・注意点

初心者におすすめのインコ

初めてなら、セキセイインコや(分類上はオウム科だが)オカメインコが入り口として人気。

手乗りに慣らしやすく、食事・温度管理・掃除の難易度も比較的コントロールしやすいです。

寿命はセキセイで7〜15年程度、オカメで12〜25年が目安。

小型でも医療や温度管理は必要で、ヒーターや簡単な体重管理、ペレット中心+野菜の食事に慣らしておくと健康維持に役立ちます。

おしゃべりは個体差が大きいですが、男の子のセキセイは語彙が増えやすい傾向も知られています。

オウムを飼う時の注意点(愛情要求・鳴き声)

オウムは高い要求度と大音量が両立した「上級者向け」。

毎日たっぷりの放鳥と相互作用、破壊欲を満たす噛み玩具が必要です。

寂しさや退屈が続くと叫び声や毛引きなどの問題が出やすく、叱って反応するほど強化される点にも注意。

叫んでも静かでも同じように“良い時間”が来る体験を積み重ね、静かな時にこそ手厚く関わるのがコツです。

住環境では防音・防振と近隣配慮を。引っ越しやライフイベントで世話時間が減るリスクも見込み、家族全体での長期計画を立てましょう。

ヨウムを飼うときの責任と覚悟(長寿+法規制)

ヨウムは40〜60年と非常に長寿で、CITES附属書Iに掲載され国際商取引が厳しく規制されています。

日本では「種の保存法」の国際希少野生動植物種に指定され、譲渡や販売には原則登録票などの手続きが必要。

迎える際は法的な書類の確認、将来の里親・相続も含めたライフプランをセットで考えましょう。

日々の刺激(知育・対話)と定期健診、体重管理が健康維持の要です。

鳥かご・食事・スペースの違い

ケージは横幅>高さで翼を伸ばせる広さを。

目安として、セキセイ・オカメなら20×20×30インチ、アフリカン・グレーや小型オウムで40×30×60インチ、より大型のオウムで48×36×66インチ。

バースペーシングは小型で0.5インチ程度、中〜大型で0.75〜1.5インチが参考になります。

食事は良質ペレットをベースに野菜・少量の種子・適量のナッツを。

止まり木は径の違う天然木を複数配置し、毎日数時間の放鳥で運動・採食行動を再現しましょう。

寿命と健康管理の比較表

| 種 | 目安寿命(飼育下) | 補足 |

|---|---|---|

| セキセイインコ | 7〜15年 | 小型だが刺激・運動が必須。 |

| オカメインコ | 12〜25年(最長30年以上記録) | 分類はオウム科だが飼いやすい入門種。 |

| ヨウム | 40〜60年 | 高知能・高い社会性、法規制に注意。 |

| オウム(例:タイハク/キバタン等) | 40〜70年以上 | 要求度・騒音高、上級者向け。 |

あなたに合うのはどの鳥?選び方のヒント

静かで初心者向け → 小型インコ

「まずは一緒に暮らす体験を始めたい」「騒音を最小限にしたい」ならセキセイや(分類はオウム科だが)オカメがおすすめ。

手乗りや日課づくりがしやすく、ケージも比較的コンパクトに収まります。

口笛や簡単な単語の真似も楽しめる可能性があり、忙しい日でも短時間×高密度の関わりで満足度を上げやすいのが利点。

家族にアレルギーがある場合は“パウダーダスト”の出やすい種を避けるなど、体質面も配慮しましょう。

コミュニケーション重視 → オウム

「濃い交流」「全身で遊ぶ」を求めるならオウム。

ただし音量・要求度が高く、日々の放鳥と刺激の設計がマストです。

長時間家を空ける生活だと寂しさが爆発して問題行動につながることも。

住まいの防音、家族の協力体制、費用(大きなケージ・玩具消耗・診療費)を事前に見積もり、毎日続けられるかで判断を。

長く一緒に過ごしたい → ヨウム

会話的なやり取りや知育遊びが楽しみで、長期のライフプランを組めるならヨウムは有力候補。

長寿ゆえに将来の引継ぎ(相続・里親)と法的書類は最初からセットで用意しておくのが安心です。

静かな環境での観察・対話がはかどる一方、刺激不足は大敵。

知育玩具のローテーション、課題型トレーニングを日課にしましょう。

鳴き声やライフスタイルで選ぶポイント

騒音の上限・近隣との距離・在宅時間・部屋数・防音の可否を「チェックリスト化」して現実的に比較しましょう。

一般にオウム>ヨウム>小型インコの順に音量が大きく、声質も尖りがち。

朝夕の活性時間帯の呼び鳴きはどの種にもあります。

トレーニングで頻度や強度を和らげることは可能ですが、完全に消す前提での選択は禁物。

生活音への耐性を高める環境づくり(BGM、活動の見通し)も一緒に設計すると良いです。

オウム・インコ・ヨウムの違いまとめ

- 見分け:冠羽が動くのがオウム、カラフルなのはインコ、灰体+赤尾で冠羽なしがヨウム。

- 分類:3者ともオウム目。ヨウムは「大型インコ」に属する。

- 性格:オウムは甘えん坊で要求度高、インコは種類ごとの幅広い個性、ヨウムは高知能で会話的。

- 飼育:小型インコは入門向き、オウムは上級者、ヨウムは長寿+法規制に配慮。

- 選び方:音量・在宅時間・将来の引継ぎ・法手続きまで含めた現実的なライフプランで決めよう。