「子はかすがい」の正しい意味、読み方、そして“悪い意味”まで知っていますか?

この言葉は、ただの美談でも、離婚回避の魔法でもありません。

子どもを守りながら、夫婦が自立して支え合うための“ヒント”として使うと、家庭はぐっと暮らしやすくなります。

本記事では、由来・使い方・反語表現・迷惑と感じるケースまで、検索意図を丸ごとカバー。

読後には、あなたの家庭で今日から試せるコツが必ず見つかります。

「子はかすがい」の基本

読み方とことわざの由来

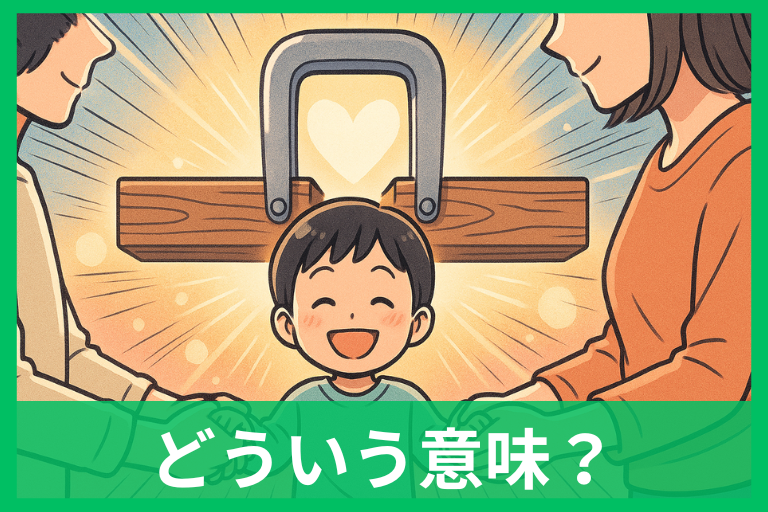

「子はかすがい」は、読み方をひらがなで「こ は かすがい」と読みます。漢字だと「子は鎹」と書き、「鎹(かすがい)」は大工道具の名前です。

昔の日本では、夫婦がけんかをしても、子どもの存在が二人の間をつなぎ止めることが多くありました。その様子を、木材と木材を固定する金具になぞらえて生まれたのがこのことわざです。

つまり、子どもがいることで家族の縁がつながりやすくなる、という経験則から来ています。

ただし、この言葉は「子どもがいればすべて解決」という魔法の合言葉ではなく、あくまで“ことが良い方向に向かいやすい場合がある”程度の含みです。

地域や時代によって家族観は変わるため、現代では「子に過度な役割を負わせない」視点もセットで理解するのが大切です。

「かすがい」とはどんな道具?

鎹(かすがい)は、コの字形の鉄製金具で、木と木をしっかり固定するために打ち込む道具です。釘と違って材同士を“抱き合わせる”働きが強く、ゆるみかけた部分にも効きます。

この機能性が、ぎくしゃくした夫婦関係を一時的に結び直す“比喩”としてピッタリだったわけです。

ここで覚えておきたいのは、鎹はあくまで「つなぎ直すサポート」であり、木の傷みや設計の問題そのものを直すわけではない点。

家族に当てはめれば、子どもの存在が会話のきっかけになったり、日々の生活に共通の目的を与えたりして関係を支えることはあっても、根本の課題(価値観のズレ、尊重の欠如、暴力や依存など)を自動的に解決するわけではありません。

道具の性質を知ると、ことわざの限界も自然と見えてきます。

本来の意味と背景にある日本の家族観

本来の意味は「子どもは、対立しがちな夫婦の間を結びつける役目を果たしやすい」というもの。

背景には、家を中心とした共同体意識が強かった時代の家族観があり、働き・家事・育児が分業されつつも、子どもを中心に生活が回る構図が一般的でした。

子どもの成長イベント(初節句、入学、行事)が多く、自然に夫婦の協力を促す機会が多かったのも大きいポイントです。

ただし現代は共働きや多様な家族形態が当たり前になり、「子どもがいない夫婦」「ステップファミリー」「ひとり親」など、形はさまざまです。

だからこそ、このことわざは“普遍の真理”ではなく“ある傾向を示す言葉”として理解し、家族ごとの事情に合わせて柔軟に受け止める姿勢が求められます。

正しい使い方と間違いやすい表現

「子はかすがい」は、基本的に中立〜ややポジティブな文脈で使われます。

たとえば「子どもが生まれてから会話が増えた。まさに子はかすがいだね」のように、関係改善のきっかけとして表現します。

一方で、相手を責める用途や、問題を矮小化する言い方は不適切です。

また「子はかすがいではない」という反語表現は、“子どもに頼って問題を先送りにするな”という警鐘として使われます。

使い分けの手がかりを下表にまとめます。

| 用例 | 例文 | ポイント |

|---|---|---|

| 適切 | 子どもの笑顔で自然と仲直りできた。子はかすがいだね。 | 体験の共有・押しつけなし |

| 注意 | 子どもがいるんだから我慢してよ。子はかすがいでしょ? | 相手を縛る圧力になる |

| 反語 | 子はかすがいではない。自分たちの課題は自分たちで向き合おう。 | 自立と責任の強調 |

「子はかすがい」の良い意味と悪い意味

家族をつなぐ架け橋としての子ども

子どもは、家族に“共通の目的”と“日々の小さな喜び”を与えてくれます。

初めて立った、はじめての発表会。共有したい出来事が増えるほど、夫婦の会話や協力が自然と増えます。

これは「関係を外から支える要素」が増えるということ。

人は感情だけで動くわけではなく、スケジュールや役割、期待といった“仕組み”にも影響されます。

育児はその仕組みを豊富に生み出すので、結果として絆を育みやすいのです。

ただし、これは「子どもがいないと絆が育たない」という意味ではありません。

趣味や仕事、地域活動など、共通のプロジェクトは他にも作れます。

子どもの存在は“強力なきっかけ”ではあるけれど、“唯一の方法”ではない――このバランス感覚が大切です。

離婚を防ぐ抑止力としての側面

現実には、子どもの存在が離婚を踏みとどまらせる要因になることがあります。

学校行事、転校問題、生活費、面会交流……考えることが増え、衝動的な決断を抑える効果が働きやすいからです。

冷却期間を置くことで、感情の嵐が過ぎ、落ち着いて選択できるケースも少なくありません。

つまり「抑止力」としての側面は確かにあるわけです。

一方で、抑止力が“我慢の固定化”に変わると、家庭内の空気が冷え、子どもが緊張を敏感に感じ取ることもあります。

重要なのは、子どもを理由に決めるのではなく、子どもの「最善の利益」を軸に、夫婦それぞれがどう生きたいかを丁寧に話し合うこと。

抑止力を“考える時間を確保する装置”として活かせるかが分岐点になります。

「子をかすがいにしたら夫婦は終わり」の意味

この言い回しは過激に聞こえますが、意図は「子どもだけが唯一の接着剤になっている状態は危うい」という警告です。

夫婦が直接向き合わず、全てを育児タスク経由で話すようになると、子どもが独立した瞬間に関係が空洞化しやすい。

さらに、子ども自身が“親の関係維持の役”を背負わされ、機嫌取りや仲裁をしてしまうこともあります。

これは発達段階に不自然な負担で、自己肯定感や対人不安に影響するリスクがあります。

「終わり」とは、法的な関係が切れるという意味ではなく、“夫婦としての対話と親密さが機能停止に近い”という比喩。

子どもを大切にしつつ、夫婦の土台(信頼・対話・共同意思決定)を別レーンで育てる必要がある、というメッセージだと受け取るのが適切です。

子どもにとって負担や迷惑になる場合

「子はかすがい」だからと、連絡係・仲裁役・親の機嫌取りを子に期待すると、子どもの心には“常に周りを気にして疲れるクセ”がつきがちです。

親の争いがあるたびに「自分が何とかしなきゃ」と思う状態は、心理的にとても重たいもの。

学校生活や友人関係にも集中しづらく、家庭内の緊張が長く続くと、眠れない・お腹が痛いなど身体症状として出ることもあります。

子にとっての“迷惑”とは、単なる不満ではなく、「成長のためのエネルギーが奪われる」という事態です。

家族の課題は大人の責任で扱い、子どもには“安心して子どもでいられる空間”を用意する。

もし状況が苦しいときは、学校や地域の相談窓口、専門家に頼ることも前向きな選択です。

子の笑顔は副作用なしの接着剤ではありません。

夫婦関係と「子はかすがい」

夫婦喧嘩と子どもの存在が与える影響

子どもがいると、生活は“やるべきことの連続”になります。

送り迎え、食事、寝かしつけ、行事。協力せざるを得ない環境が、自然に冷却期間を生み、結果的に怒りを和らげることがあります。

さらに、子どもの前では口調を和らげようと意識が働くため、衝突のエスカレートを抑える効果も。

とはいえ、我慢の積み重ねは別の形で噴き出すため、タスク協力だけに頼るのは危険です。

おすすめは“タスク会議”と“感情会議”を分けること。

今日の役割分担は5分で決め、感情のわだかまりは別途20分だけ話す、といった時間設計が有効です。

子どもの存在が関係の潤滑油になることはあるけれど、根本の調整は大人同士の対話で行う――この線引きが家庭の空気を軽くします。

子を理由に夫婦関係を続けるリスク

「子どものために別れない」は、短期的には穏当な選択に見えます。

しかし、長期的に“冷たい共存”が続くと、家庭は無言の緊張に包まれがちです。

子どもは敏感で、表情や視線の温度差を察知します。

安心が欠けると、挑戦や自己主張を控えるようになり、将来の人間関係にも影響が出ることがあります。

だからこそ、「子どものために」の中身を具体化しましょう。

①暴力やモラハラがない安全な環境か

②尊重ある会話が最低限確保されているか

③親の自己犠牲が恨みになっていないか

この三点チェックは有効です。

続けるにせよ区切るにせよ、“大人の責任で選ぶ”。

子どもを盾にも口実にもせず、必要なら第三者を交えて合意形成することが、結局いちばんの安心につながります。

子どもが家庭の雰囲気を変える力

子どもは、家庭のムードメーカーです。

何気ない一言や笑い、作品の披露が、硬直した空気をやわらげます。

心理学でも、共同作業や共感の共有は関係修復に効果があるとされます。

たとえば、一緒に夕食を作る、週末は公園で体を動かすなど、家族の“楽しいルーティン”を作るだけで、家の雰囲気は驚くほど変わります。

ポイントは、親も楽しむこと。

タスク化された「お付き合い」ではなく、親自身がリフレッシュできる形にアレンジしましょう。

雰囲気が良くなると、難しい話もしやすくなります。

笑いは万能薬ではないけれど、対話のドアを開ける潤滑油。

子の力を借りるというより、“家族全員で気分を上げる工夫”を一つずつ積み上げる意識が健全です。

子どもから学ぶ夫婦関係の気づき

子どもは鏡です。

親がありがとうと言えば、子も自然に真似をします。

お願いを「具体的に」「短く」「感謝で締める」。育児で身につくこの基本は、夫婦間でも強力に効きます。

たとえば「今10分だけ静かにして」より「今から10分会議があるから、終わったら一緒におやつ食べよう。助かる!」の方が協力が得られやすいのと同じ。

さらに、子の“できた!”を一緒に喜ぶ練習は、パートナーの貢献を見つける目を育てます。

相手の良さに気づき、言葉にする回数が増えるほど、関係の温度は上がるもの。

子どもから学ぶのは“かわいさ”だけでなく、“関係の基本動作”。

小さな成功体験の共有、シンプルな依頼、労いの言葉――この3点セットを夫婦の習慣にすれば、「子はかすがい」が“子も親も楽になる合言葉”に変わります。

現代社会における課題と「子はかすがい」

子どもを“つなぎ役”にする危うさ

“つなぎ役”は耳ざわりが良いですが、裏を返せば“責任の肩代わり”です。

夫婦の衝突を子どもが調整する構図は、本来の役割から外れています。

親の表情を過度に読み取り、気を使い続けると、自己主張が苦手になったり、人間関係で“地雷を踏まない”ことばかり考えるクセがついたりします。

これは子どもの人生の幅を狭めかねません。

解決策はシンプルで、「親の課題は親がやる」。

たとえば、仲裁を求めずに第三者(親族・学校・相談窓口・カウンセラー)に頼る、メッセージアプリで感情を落ち着けてから会話する、タイムアウトを設けるなど、負担を分散する工夫を用意しておくこと。

子どもには“愛されている実感”を、夫婦には“課題に向き合う責任”を、それぞれ適切に配分することが鍵です。

離婚と子どもの心のケア

離婚は家族にとって大きな変化ですが、“予測可能で安全な生活”が保てれば、子どもは適応できます。

大切なのは、①決めたことを同じ説明で繰り返す、②学校・住居・友だち関係など日常の柱をできるだけ守る、③子どもに非はないことを明確に伝える、の3点です。

面会交流や連絡のルールも“わかりやすく・守れる”形で合意を。

感情的に難しい時期は、担任やスクールカウンセラーに状況共有しておくと、子どものサポートが受けやすくなります。

ここでも「子はかすがい」は万能薬ではなく、“子の最善の利益”が羅針盤。

親同士の関係がどう変わっても、子どもは両方から愛され続ける。このメッセージを、言葉と行動で一貫して示すことが、心のケアの土台になります。

核家族化や価値観の変化が与える影響

現代は核家族化が進み、近所づきあいも薄れがち。

育児と仕事を少人数で回すプレッシャーは大きく、夫婦の摩擦が増えやすい環境です。

一方で、家族のあり方は多様化し、「子どもがいなくても豊かな関係」「再婚家庭」「選択的シングルペアレント」など、選択肢も広がっています。

この変化は、「子はかすがい=子どもこそ最優先」という単線的な価値観から、家族ごとの納得解を探す時代へのシフトを示します。

だからこそ、“子どもを理由に縛る”のではなく、“家族それぞれの幸福”をどう両立するかを設計する視点が重要です。

地域の支援、柔軟な働き方、オンラインの助け――外部資源を取り込み、家族の負担を分散することで、ことわざの良い面を穏やかに活かせます。

ことわざをそのまま受け取らない大切さ

ことわざは短い言葉で傾向を示す“道しるべ”ですが、状況の微妙な差を切り捨ててしまう危険もあります。

「子はかすがい」を“絶対の正解”として採用すると、子どもに無理をさせたり、変化を避けたりしがちです。

大切なのは、①誰のための選択かを確認する、②短期と長期の影響を分けて考える、③必要なら方針を見直す、という柔軟さ。

家族は“生き物”で、成長とともに最適解は変わります。

ことわざを“思考停止スイッチ”にせず、“対話を始めるきっかけ”にする。

これが、古い知恵と現代のリアルを両立させるコツです。

健全に「子はかすがい」を活かす方法

子どもに役割を押し付けない工夫

まず宣言として「大人の問題は大人が解決する」を家族の合言葉にしましょう。

連絡係・仲裁役・機嫌取りを子どもに頼まないことを夫婦で約束します。

実務としては、感情的に話が難しいときの“予備レーン”を用意しておくのが有効。

例:要件を3行で共有 → 同意できる点を1つ返す → 残りは後で15分だけ話す。

さらに、家のルールを“見える化”すると、子どもは安心します。

「困ったら大人に言っていい」「大人同士のけんかに子は入らない」などを紙に書いて貼るのもシンプルで効果的。

子どもは“守られている”と感じるほど、家でのびのび過ごせます。

夫婦が自立して関係を築く大切さ

健全な関係のキーワードは“自立と共助”。

自立は「一人で何でもやる」ではなく、「自分の感情と欲求を言語化し、相手に伝えられる」力を指します。

週1の“ミニ面談”を設定し、①うまくいっていること、②助けてほしいこと、③来週試したいこと、の3点だけ共有する習慣をつけましょう。

短いから続くし、続くから効きます。

自立した二人が手を取り合うと、子どもにとっても“良いモデル”になります。

「頼っていい」「断っていい」「話し合えば調整できる」――この空気が家庭に根づくと、子どもは安心して挑戦できます。

結果として、「子はかすがい」の良い面が自然に引き出されます。

家族全員が安心できる場をつくる方法

安心のベースは“予測可能性”。

起床・食事・勉強・遊び・就寝のリズムをゆるく決め、週末には“家族のリセット時間”を確保しましょう。

例えば、金曜夜は15分だけ「よかったこと発表会」、日曜午後は“だらだらタイム”など。

さらに、家庭内で使う言葉も整えます。

お願いは「5W1Hを短く」、感謝は「具体的に、すぐに」。否定は“行動に限定し、人格は評価しない”。

これだけで空気は大きく変わります。

もし衝突が増えているなら、“休憩の合図”を合意しておくのもおすすめ。

合図が出たら10分だけ各自クールダウンし、再開する――シンプルですが効果は高い方法です。

家族コミュニケーションに生かすことわざの知恵

ことわざは、議論を丸く収める“共通言語”になります。

「子はかすがい」をきっかけに、家族で“うちの大事なもの”を話し合ってみましょう。

①安心、②尊重、③笑い、④挑戦、⑤助け合い、などの価値から3つ選び、毎週どれができたか確認するだけでも、家族の一体感は高まります。

うまくいかない時は、「ことわざは道具。今のうちに合ってる?」と問い直せばOK。

合わなければ別の言葉を採用すればいいのです。

言葉に縛られるのではなく、言葉を使いこなす。

これが、古い知恵を現代の暮らしに気持ちよくフィットさせるコツです。

まとめ

「子はかすがい」は、子どもの存在が家族の絆を育みにくい局面で“きっかけ”や“潤滑油”になりやすいという経験則を示す言葉です。

ただし、子を“つなぎ役”に固定すると、子どもに負担がのしかかり、夫婦の土台は弱いまま。

大切なのは、子どもを守りつつ、大人同士の対話と責任で課題に向き合うこと。

ことわざは万能薬ではありませんが、家族の価値やルールを整える“対話の扉”にはなります。

読み方・由来・正しい使い方・反語的な使い方(「子はかすがいではない」)まで理解し、自分たちの生活に合う形で活かしていきましょう。