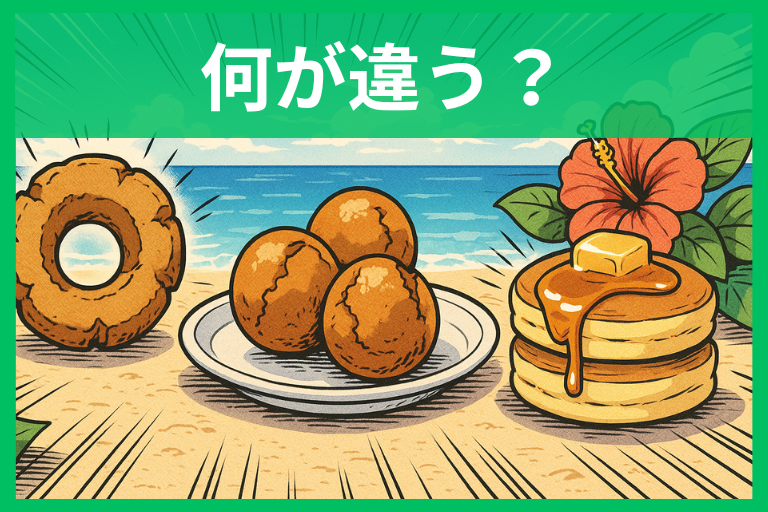

「サーターアンダーギーってドーナツなの?」「オールドファッションとは何が違う?」「ホットケーキと材料が似てるって本当?」

そんな素朴な疑問に、食感・作り方・文化の視点でやさしく答えます。語源や歴史、揚げ方のコツまで、読み終えたら“違いの輪郭”がはっきり見えるはず。

沖縄の縁起菓子をもっとおいしく、もっと楽しく味わいましょう。

サーターアンダーギーとは?

名前の由来と意味

「サーターアンダーギー」という名前は沖縄の言葉で、「サーター=砂糖」「アンダ=油」「アギ(アンダギー)=揚げる」を組み合わせたもの。つまり“砂糖入りの生地を油で揚げたもの”という、とてもストレートな名前なんです。

沖縄では発音や表記が少し揺れますが、意味は共通。英語圏では“Okinawan doughnuts(沖縄ドーナツ)”とも呼ばれます。まず名前の段階から、甘くて香ばしいおやつであることがわかりますね。語源としてのこの説明は、辞典的な解説や英語版の解説でも一致しています。

沖縄での歴史と誕生背景

サーターアンダーギーは琉球王国の時代から伝わる揚げ菓子とされます。

中国にある割れの入った揚げ菓子「開口笑(カイコウシャオ)」との類似が指摘され、宮中の料理人が中国で学んだ技術を沖縄に持ち帰ったことが由来という説が一般的。

祝いやハレの日に作られる“縁起菓子”でもあり、結婚の場などで振る舞われてきました。表面に花が咲くような割れ目が入りやすく、「笑いが咲く=福が来る」という意味づけもあります。

こうした歴史と意味づけが、今の“沖縄名物”の地位につながっています。

材料と基本的な作り方

材料はとてもシンプル。薄力粉・砂糖・卵を基本に、ふくらみを助けるベーキングパウダー、風味の塩、少量の油を生地に混ぜることもあります。

混ぜすぎずにまとめた生地をスプーンで丸く落とし、中温の油でじっくり揚げれば、きつね色の球体に。外はカリッ、中はしっとりの独特食感が生まれます。

プロのレシピでも、粉・卵・砂糖の比率とベーキングパウダーの使用が基本線で、特別な道具も不要。家庭でも作りやすいのが魅力です。

沖縄の文化とサーターアンダーギーの関わり

サーターアンダーギーは“縁起物”としての位置づけが強く、結納や地域の祭礼、家庭の祝いごとで作られてきました。

表面の割れが「笑顔」や「花が咲く」に見えることから、幸福や繁栄の象徴とされるのです。沖縄のことばで「砂糖てんぷら」とも呼ばれ、日常のおやつとしても親しまれてきました。

観光客にとっては“沖縄らしさ”を感じる味であり、地元にとっては思い出の味。そうした文化的背景が、単なるスイーツを超えた存在感を与えています。

日本全国での認知度と広がり

いまや沖縄土産の定番として全国に広まり、各地の物産展やカフェでも見かけるようになりました。

沖縄移民の多いハワイでは“Andagi”の名でローカルフードとして根づき、日本国外にもファンを増やしています。SNS時代には、割れ目が“花開く瞬間”の映像が映えることも話題の追い風に。

素朴な材料ながら印象的なビジュアルと香りで、世代を超えて支持される理由がここにあります。

サーターアンダーギーとドーナツ全般の違い

イースト系ドーナツとの比較

ドーナツ全般は大きく「イーストで発酵させるタイプ」と「ベーキングパウダーなどの化学膨張剤で膨らませるケーキタイプ」に分かれます。イースト系は生地を発酵させるため、軽くてふわっとした食感になりがち。

一方、サーターアンダーギーは基本的に後者のケーキ系で、発酵工程はありません。丸い塊を低め〜中温でじっくり揚げ、内部の水分を閉じ込めながら火を通すため、密度がありながらもしっとり。ここがイースト系との大きな違いです。

ケーキドーナツとの違い

サーターアンダーギーは“ケーキドーナツの一種”といえますが、典型的なケーキドーナツはリング状やバー状など多彩な形をとります。配合もバターや乳製品が多めで、仕上げにグレーズやシュガーをまとわせることが一般的。

サーターアンダーギーは基本がプレーンで球形、表面の割れが自然な表情をつくります。

つまり“分類上は近いが作り・見た目・風味の設計思想が違う”という関係です。

揚げ方と油の使い方の差

イースト系や多くのドーナツは高めの温度で短時間に揚げることが多いのに対し、サーターアンダーギーは中温でじわっと火を通すのがコツ。火入れが穏やかな分、表面はしっかり色づきつつ中はしっとりに。

油はサラダ油など身近なもので十分ですが、焦げやすい糖が多い生地なので“温度の上げすぎは禁物”。この“中温・長め”の揚げ方が、独特の割れと食感を生みます。

見た目と形の違い

ドーナツの象徴といえばリング形ですが、サーターアンダーギーは直径4〜5cmほどの球形が基本。

揚げるうち自然に裂け目が入り、花のつぼみが開くようなビジュアルになります。リング型は成形や型抜きが要りますが、サーターアンダーギーは“落とし揚げ”が中心で成形は最小限。

素朴な見た目ながら存在感があり、手軽さと印象の強さを両立しています。割れの“開花”は縁起の良いしるしともされてきました。

味と食感の比較

サーターアンダーギーは粉・卵・砂糖の比率が高く、油でしっかり揚げるため、外は香ばしく中はぎゅっと詰まった“しっとり感”。いわゆるふんわり軽いドーナツとは別物の満足感があります。

海外の解説でも、一般的なドーナツより“密で空気を多く含まない”と説明されることが多く、ひとつでしっかり満たされるタイプ。コーヒーや渋めのお茶と好相性です。

かんたん比較表(要点まとめ)

| 項目 | サーターアンダーギー | イースト系ドーナツ | ケーキドーナツ |

|---|---|---|---|

| 膨らませ方 | ベーキングパウダー中心 | イースト発酵 | ベーキングパウダー中心 |

| 形 | 球形・自然な割れ | リング・バー等 | リングなど |

| 食感 | 外カリッ・中しっとり密 | 軽くふわっと | しっかり、ややほろり |

| 代表例 | 伝統沖縄菓子 | グレーズド、ジャム入り等 | オールドファッション等 |

サーターアンダーギーとオールドファッションの違い

生地の配合と膨らませ方の違い

オールドファッションは“ケーキドーナツ”の代表格で、ベーキングパウダーなど化学膨張剤で膨らみます。ここはサーターアンダーギーと同じですが、配合設計が異なります。

オールドファッションはリング形に成形するため、生地はやや固めで、仕上げのグレーズやコーティングを前提にした甘さのバランス。

一方サーターアンダーギーはプレーンをおいしく食べ切る前提で、卵と砂糖の比率が高めの素朴な配合が中心です。

割れ目の特徴の有無

両者に“割れ”は現れますが、意味合いと出方が違います。

オールドファッションはリングの上面に細かいひびや段差ができ、そこにグレーズがからむのが個性。一方サーターアンダーギーは球体の側面から大きく割れが開き、花が咲いたように見えるのが特徴。

沖縄ではその割れを“笑い”にたとえ、縁起の良い現象と捉えてきました。見た目の印象は似ているようで、方向性は別物です。

食感の違い(しっとり vs サクサク)

オールドファッションは外側の“ひだ”がサクッと乾き、内層はややホロッと崩れる食感。サーターアンダーギーは外カリッ・中しっとりのコントラストが強く、密度感があります。

海外の解説でも、サーターアンダーギーは“regular doughnuts より密で空気が少ない”とされ、ひとかじりの充実感が段違い。食感の設計思想がそもそも違う、と覚えると理解しやすいです。

甘さや風味の差

オールドファッションはグレーズやチョコがけで仕上げることが多く、甘さのインパクトが先に来ます。サーターアンダーギーは生地自体の卵のコクと砂糖の香ばしさが主役。油の香りがふわっと立ち、余韻は意外とすっきり。

ブラックコーヒーで甘さを締めるか、さんぴん茶や渋めの緑茶で油分をリセットすると、どちらも持ち味が際立ちます。

カロリーや栄養面の違い

両者とも揚げ菓子なので、サイズ・配合・油吸収率でカロリーは大きく変わります。

オールドファッションは仕上げのグレーズ分だけ糖質とカロリーが上乗せされがち。一方サーターアンダーギーはプレーンが基本ですが、1個の満足度が高いぶん“食べすぎない設計”とも言えます。栄養としては卵由来のたんぱく質が共通。

いずれも“できたてを1〜2個、飲み物と一緒に”がちょうどいい向き合い方です。

サーターアンダーギーとホットケーキの違い

材料の共通点と違い

ホットケーキ(日本的パンケーキ)は薄力粉・砂糖・ベーキングパウダーが基本で、卵と牛乳でゆるい生地にして焼き上げます。袋入りのホットケーキミックスも、粉・ベーキングパウダー・砂糖が基幹。

ここだけ見ればサーターアンダーギーと材料はかなり近いのですが、最大の違いは“水分量と油の扱い”。揚げ菓子か焼き菓子かで、仕上がりの密度と香りはまったく別物になります。

焼く vs 揚げるの調理法の差

ホットケーキはフライパンや鉄板で“焼く”ため、表面はきつね色に色づき、中は蒸し焼きのふわふわ。サーターアンダーギーは“油で揚げる”ので、外層は香ばしく乾き、中はじゅわっとしっとり。

加熱媒体が“金属+空気”か“油”かの差は大きく、同じ粉+卵+砂糖でも、香りの立ち方や口どけが大きく変わります。目的に合わせて調理法を使い分けると、似て非なる2種類のおやつを楽しめます。

ふんわり食感とサクサク食感の比較

ホットケーキは気泡を含んだきめ細かいスポンジ状で、ナイフがすっと入る柔らかさ。サーターアンダーギーは外皮がカリッと割れ、中は“ぎゅっ”と詰まりつつもしっとり。油がまとわせるコクで余韻に厚みが出ます。

食感の方向性はまったく違うので、同じタイミングで食卓に並べると、対比でそれぞれの良さがよりはっきりします。

食べられるシーンの違い

ホットケーキは朝食やブランチの主役になりやすく、バターやメープルシロップで一皿を構成。

サーターアンダーギーは間食や手土産に向き、外でも気軽につまめます。祝いごとで配る“縁起菓子”という役割があるのもサーターアンダーギーならでは。

シーンの違いを知ると、どちらを作るか迷ったときの判断も早くなります。

アレンジやトッピングの幅広さ

ホットケーキはバター・はちみつ・生クリーム・フルーツなど“のせる”楽しさが無限大。サーターアンダーギーは生地に黒糖やバニラ、シナモンを混ぜる“仕込みアレンジ”が相性抜群。

揚げ上がりに粉砂糖や黒蜜をさっとまとわせてもOK。飲み物はコーヒー、渋めのお茶、さんぴん茶など、油のコクと甘さを引き締める相棒がおすすめです。

まとめ

サーターアンダーギーは、粉・卵・砂糖という普遍の組み合わせを、沖縄の土地と歴史が育んだ“球形の縁起菓子”。

ドーナツ全般とは分類上つながりつつも、イースト系のふわりとも、オールドファッションのサクほろとも違う“外カリッ/中しっとり”の密な満足感が魅力でした。

ホットケーキと材料は似ていても、油で揚げる調理法が香りと口どけを別次元に導きます。名前の由来や祝いの席での役割を知ると、ひとつ頬張る体験がぐっと豊かに。

次に手に取るときは、割れ目に“笑い”を見つけつつ、沖縄の風を思い出してください。