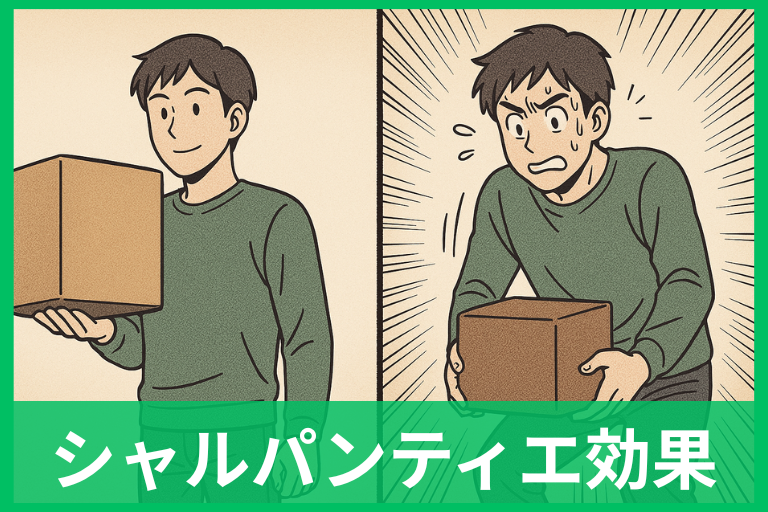

大きい箱と小さい箱、同じ重さなのに“なぜか小さい方が重く感じる”。

この逆転現象こそ、シャルパンティエ効果です。

100年以上研究され続ける重さの錯覚は、単なるトリックではなく、私たちの脳が「見た目」と「手触り」をどうまとめて判断しているかを教えてくれます。

本記事では、基本から最新の科学、そして今日から使える実践アイデアまでを、やさしい言葉と具体例でぎゅっと凝縮。

読み終えるころには、日常の“重さの物語”が一段とクリアに見えてくるはずです。

シャルパンティエ効果の基本

シャルパンティエ効果とは

シャルパンティエ効果は、同じ重さの物でも「大きい方を軽く」「小さい方を重く」感じてしまう不思議な現象です。

英語では「サイズ–ウェイト・イリュージョン(Size–Weight Illusion)」とも呼ばれ、手で持ち上げる実験をすると多くの人が同じ錯覚を体験します。

ふだん私たちは「大きい物=重い」と無意識に予想しますが、実際に持つと期待と現実のギャップから知覚がずれて、小さな方が“ずっしり”感じられるのです。

研究では、見た目の大きさや素材が重さ判断に影響する関連現象(素材–重さ錯覚など)も確認されています。

つまり重さの知覚は、筋力だけでなく視覚や過去の経験が強く関わる“総合判断”なのです。

発見と歴史的背景

この錯覚を最初に体系的に示したのは、フランスの医師オーギュスタン・シャルパンティエで、1891年の論文が古典的研究として知られます。

その後、多くの追試や解釈が重ねられ、現代では「シャルパンティエ錯覚」「シャルパンティエ–コゼレフ錯覚」と呼ばれることもあります。

重要なのは、この錯覚が子どもから大人まで広く見られ、文化や訓練に関係なく頑固に現れる点です。

100年以上研究されても決定版の説明は一筋縄ではなく、脳が「期待」と「今の感覚」をどう統合しているのかを探る代表的テーマになっています。

他の心理効果との違い

食器の大きさで料理量を多く(少なく)見誤る「デルブーフ錯視」は“量の見た目”の錯視で、シャルパンティエ効果は“重さの感じ方”の錯覚です。

どちらも視覚が判断をゆがめますが、前者は主に見た目の面積比較、後者は持ち上げたときの触覚・運動感覚との統合がポイント。

さらに素材が軽そう/重そうだと感じが変わる「素材–重さ錯覚」など、重さ知覚には複数の要因が絡みます。

実務では「何を錯覚させたいのか(量か重さか)」を区別して使い分けると狙いがブレません。

日常に潜むシャルパンティエ効果

食べ物と満腹感の錯覚

料理の「量」は目で強く左右されます。

たとえば同じパスタでも大きい皿に盛ると少なく見え、つい多めに盛ってしまいます。これはデルブーフ錯視の影響ですが、満腹感の「重さっぽさ」も器のサイズや密度感に引っぱられます。

小ぶりでずっしりした器は、同じ重量でも“食べ応えがある”と感じやすいのです。

家で盛りすぎを避けたいなら、食べ物と皿の色をコントラストさせ(白い皿に赤いソースなど)、直径も少し小さめを選ぶのがコツ。

見た目が変わるだけで、私たちの脳は量や重さの感覚を簡単に調整してしまうのです。

商品パッケージやデザインでの事例

飲料やスイーツのパッケージでは、容器が“重く感じる”と味が濃く、満足感が高いと評価され、結果として「また買いたい」気持ちや支払い意欲が上がることが報告されています。

これは手触りや重量が味覚評価にまで転移する「ハプティック(触覚)・トランスファレンス」の一例です。

ボトルを少し厚め・剛性高めにすると、同内容量でも“中身がしっかりしている”という印象を生みやすいのです。

ただし持ち運び用途では逆に“重い=不便”となるため、利用シーンに応じた重さ設計が重要です。

スポーツや生活シーンの体験例

キャッチボールで投げやすい石を直感で選べるのは、私たちがサイズと重さの関係を経験的に学び、瞬時に「投げ心地」を予測しているからです。

研究では、同じ重さでも大きさが違うと“投げやすさ”の判断が変わり、長距離スローに適した物体を素早く見抜けることが示されています。

これはサイズ–重さ錯覚が“ダメなバグ”ではなく、行動に役立つ面もあることを示唆します。

日常でも、引っ越しの荷造りで大箱が思ったより軽く感じたり、小箱が意外に重く感じたりするのは、同じ仕組みが働いているからです。

ビジネスでの応用

マーケティングと商品戦略

「小ぶりで密度感のある形状」「手に取った瞬間のズシッと感」は、プレミアム感や品質感を引き上げる強力な手がかりになります。

店頭ではまず視覚で“期待”を作り、手に取った瞬間の重量感で“確信”に変える二段設計が有効です。

たとえばミニサイズでも厚手素材のケースを使えば、同じ内容量でも“価値のある中身”と評価されやすいのです。

逆に軽快さ・携帯性を売りにする商品は、見た目も手触りも「軽い」方向へそろえ、期待と体験のギャップを小さくするのがポイントです。

値段設定やサービス演出

価格そのものを錯覚させるのではなく、「重さの体験」が価格の納得感を支える設計が狙い目です。

例えば高価格帯のメニュー表を厚紙やしっかりしたカバーにすると“格の重さ”を演出できます。

テーブルウェアも同様で、グラスやカトラリーの剛性感はラグジュアリー感に直結します。

一方、ファスト業態では軽さ・スピード感が価値。トレーやカップの軽量化で「気軽さ」を強化できます。

物理重量と心理的重量を、ブランドの約束(スピード/上質など)に合わせて整合させるのがプロの設計です。

ブランド戦略での活用

ブランドが届けたい“世界観の重み”を体験に落とすには、ロゴや色だけでなく、パッケージの強度・開封感・持ち上げた時の重量感まで一貫させることが重要です。

下の対応表のように、狙う印象ごとに「視覚(サイズ・密度感)×触覚(重量・剛性)」を組み合わせると、ミスコミュニケーションを防げます。

| 狙う印象 | 視覚設計(サイズ/密度感) | 触覚設計(重量/剛性) | 代表シーン |

|---|---|---|---|

| プレミアム感 | 小ぶり・凝縮 | やや重い・硬い | コスメ、チョコ、ウイスキー |

| 軽快・モバイル | スリム・抜け感 | 軽い・柔らかい | ドリンクto-go、ガジェット周辺 |

| ヘルシー/クリーン | 細身・透明感 | 中庸・滑らか | ウォーター、サラダ容器 |

科学的な裏付け

脳が重さを認識する仕組み

古典的な説明は「大きい物は重いはず、と予想して強く持ち上げる→意外と軽く感じる」という力加減のミスマッチ説でした。

しかし、持ち上げ動作の力は数回で真の重さに合わせて学習されるのに、錯覚そのものは消えません。

つまり運動(モーター)系が正しく補正しても、知覚(感じ方)側には“期待”の影響が残るのです。

この知見は、脳内で運動制御と知覚判断が部分的に独立していることを示します。

視覚と触覚の相互作用

現代の理論では、脳は“これまでの経験(事前知識)”と“いまの感覚”を統合して最適な推定を行うと考えられます(ベイズ的統合)。

サイズ–重さ錯覚は一見この枠組みに反するように見えますが、実は「どの情報をどの段階で使うか」という効率的符号化の視点で説明できるという研究も増えています。

要するに、脳は日常世界でよく起こる組み合わせを強く信じるため、まれな組み合わせ(小さいのに重い)に出会うと“驚き”が知覚を押し上げ、重く感じる方向へ補正が働く、という見方です。

最新研究で分かってきたこと

総説では、重さの錯覚はサイズ以外にも、素材の見た目や色、温度、形、重心の位置など多様な要因で起こると整理されています。

さらに、知覚と運動は“別々に学習”されるため、片方が慣れてももう片方の錯覚は残りうる、という点が強調されます。

最新のモデルでは、脳のネットワークが効率よく情報を符号化する過程で、現実とは逆方向のバイアス(小さい物が相対的に重く感じる)が生じる、という説明が提案されています。

応用面でも、こうした錯覚をうまくデザインに取り入れることで、体験品質を高められる可能性があります。

活用のヒント

ダイエットや健康管理

家での食事管理では、直径が少し小さい皿や、料理と皿の色コントラストが強い組み合わせを選ぶと、盛りすぎを防ぎやすくなります。

見た目の“量感”が増して満足しやすいからです。

持ち上げたときに程よい重量感の器を選ぶのも手。軽すぎると“物足りなさ”を感じやすい一方、重すぎると扱いが面倒になります。

食器のサイズ・色・手触りという単純な工夫で、摂取量を少しずつコントロールできるのがポイントです。

日々の小さな錯覚の積み重ねが、無理のないリバウンドしにくい習慣につながります。

勉強・仕事の集中力アップ

集中モードを作るには“重さの演出”が意外に効きます。

例えばノートやペン、手帳カバーを少し厚め・重めにするだけで、手に持ったときの「儀式感」が高まり、切り替えスイッチになります。

デスク上の道具のサイズをややコンパクトにまとめると、同じ情報量でも“密度が高い=中身が詰まった”と感じやすく、タスクに腰が据わります。

これは期待と感覚の一致を利用した小技です。

もちろん重すぎると疲れるので、持ち運びが多い人は“見た目の密度は高く、実重量は軽く”という設計(例えば薄いがコシのある表紙)を選ぶと快適です。

人間関係やセルフコントロール

プレゼントや資料を渡すとき、パッケージの“重さの印象”はメッセージの重みをさりげなく支えます。

小さめの箱でも芯材を入れて形と剛性を持たせると、同じ中身でも“きちんと感”が増すのです。

逆にカジュアルな場では、軽快さを伝える薄手の袋や柔らかい素材が合います。

自分の行動を整えたいときは、よく使うアプリのアイコンをホーム1枚目に“寄せて密度を上げる”だけでも、情報が凝縮して見え、手が自然と伸びます。

視覚と触覚が作る“重みの物語”を、相手と自分の目的に合わせてデザインしましょう。

まとめ

シャルパンティエ効果は、「大きい物は軽く、小さい物は重く感じる」という直感に反する錯覚です。

起源は19世紀の研究にさかのぼり、現代まで数多くの検証が続けられてきました。

実験では、持ち上げ動作の力はすぐに適応しても、感じ方の錯覚は残ることが示され、視覚と触覚の統合や“期待”の扱いが知覚を左右することが分かっています。

応用面では、食器やパッケージ、サービス演出など、生活とビジネスの多くの場で役立てられます。

小さなデザインの違いが体験の「重み」を変え、満足や納得感にまで影響する――その仕組みを理解して使えば、日常の選択や仕事の成果を静かに後押ししてくれます。

参考:サイズ・重量錯覚における知覚予測と感覚運動予測の独立性 – PubMed、相関のある自然統計に基づく効率的なコーディングによって説明される重さの錯覚 | コミュニケーション心理学