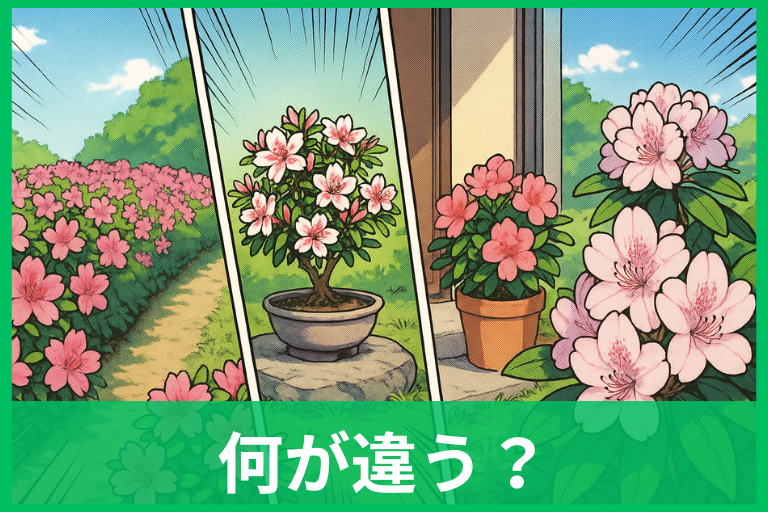

「つつじ」と「さつき」、さらに「アザレア」や「シャクナゲ」。名前は似ているのに、実物を前にするとどれがどれだか迷いがちですよね。

本記事では、それぞれの見た目の違い、咲く季節、向いている育て方を、写真がなくても分かるレベルでわかりやすく整理しました。

園芸の知識がなくても大丈夫。開花カレンダーと葉・花の特徴、用途別の選び方を押さえれば、今日から自信を持って見分けられます。

庭づくりや贈り物選びの参考に、保存版の比較表も用意しました。読み終わるころには、自分の生活にぴったりの一株がきっと見つかるはずです。

つつじとはどんな花?基本情報と特徴

つつじの代表的な品種

つつじは「ツツジ属(Rhododendron)」の仲間で、日本の身近な低木として多くの品種があります。代表例は、野山でよく見かけるヤマツツジ、庭園で群植されるクルメツツジ、花色が豊富なオオムラサキなど。これらは主に常緑性で、葉が年中ついているタイプです。

園芸では花の形や色、樹姿の違いで多くの園芸品種が作られており、ピンク・赤・白・紫の単色から、絞りや覆輪(ふち取り)までバリエーションが豊か。樹高は30cm〜2mほどと扱いやすく、刈り込みにも強いため生け垣や公園の大規模植栽にも向きます。

学術的には広い意味で「シャクナゲ」も同じツツジ属の仲間ですが、日本の園芸では低木で扱いやすく春に一斉開花するものを「つつじ」として親しんでいます。

初心者でも育てやすい理由は、都市部でも比較的順応し、酸性寄りの土と日当たり〜半日陰があれば元気に育つからです。

開花する季節と見頃

つつじの見頃は地域差はあるものの、おおむね春(4月〜5月)が中心です。暖地の平野部では4月中旬から咲き進み、気温の低い地域や高地では5月にピークがずれ込みます。

公園や道路沿いに同じ品種が列植されている場所では、気温や日照条件が揃うため、一斉に色の帯が現れるのが魅力。花期はおよそ2〜3週間で、気温が高い年は一気に咲いて早めに終わることもあります。

花後はすぐに翌年の花芽を作り始めるため、刈り込みや剪定は「花が終わってすぐ」が基本。遅れると花芽を切ってしまい翌年の花数が減ります。

雨に当たると花が傷みやすいので、観賞は晴れや曇りの午前中がベスト。庭では、花時期に水切れさせないことと、花がらをこまめに摘むことで美観と翌年の充実につながります。

花や葉の特徴

つつじの花は漏斗(ろうと)状で先が5つに開きます。園芸品種は一重が基本ですが、八重やフリル状の花弁をもつものも増えています。

花の中心からはおしべが伸び、一般に「つつじ系(アザレア)」はおしべが5本のことが多く、同じツツジ属でもシャクナゲ類に比べると数が少なめ。

葉は小さめでやややわらかく、品種や季節によって葉裏に細かい毛が見られることがあります。常緑性なので冬も青みを保ち、公園の基調色として景観を支えます。

樹形は刈り込むと丸く揃い、自然樹形ではやや広がる傾向。根は浅く横に張るため、土の表面が乾きすぎないようマルチング(腐葉土やバークチップを敷く)が効果的です。

酸性土を好むので、苦土石灰の入れすぎやコンクリート際のアルカリ化には注意しましょう。

日本で親しまれている理由

日本でつつじが広く植えられる最大の理由は「管理しやすく、景観効果が高い」ことに尽きます。低木で刈り込みに耐え、密に茂るため雑草抑制にも役立ちます。

春に強いインパクトの花景色を作り、夏以降は緑の背景として涼感を与える二役を果たすのも評価ポイント。さらに、祭りや名所が各地にあり、地域の観光資源としても重要です。

園芸面では苗の流通が安定し、価格も手頃。初心者でも植え付けやすく、失敗しにくいのも普及の後押しとなっています。

学校や病院、商業施設など公共空間での植栽実績が多いことから、育て方のノウハウが蓄積されており、剪定のタイミングや更新のやり方も定着。

結果として「春といえばつつじ」という季節の象徴として、世代を超えて親しまれてきました。

さつきとつつじの違いを徹底比較

開花時期の違い

最も分かりやすい見分け方は開花時期です。一般的なつつじは4〜5月に咲くのに対し、さつき(サツキツツジ系統)は名前のとおり主に5月下旬〜6月にかけて開花します。

気温や地域による前後はありますが、「つつじが一段落した頃に満を持して咲き出す」のがさつきのリズム。庭に両方あると、春の花期を長く楽しめる構成になります。

花後の管理時期もずれるため、剪定や追肥のタイミングを分けやすい利点があります。なお、早咲き・遅咲きの品種差や、鉢物での促成・抑制栽培により例外的に時期が重なることもありますが、自然な地植えの環境では「つつじ→さつき」の順番で覚えると実用的です。

この時期差は花芽形成の性質にも関わるため、剪定は各々の花後できちんと分けて行うのがコツになります。

花のサイズや色合いの違い

さつきの花は、つつじに比べてやや小ぶりなものが多い一方、模様のバリエーションが豊富です。

絞り(まだら模様)や覆輪(ふち色が異なる)、吹き掛け模様など、多彩な表情を見せます。花弁は薄めで繊細、数多く咲いて株全体が彩られるイメージ。

つつじは単色の大輪系も多く、群植すると面で迫る迫力が出ます。色合いは両者とも白・桃・赤・紫が中心ですが、さつきは一本の株で枝によって模様が変わる「枝変わり」を楽しめる品種もあり、コレクション性が高い点が特徴。

花もちに関しては、気温が高いとどちらも早めに終わるため、半日陰や朝日が当たる場所の方が観賞期間を伸ばせます。

目的が「景観の統一ならつつじ」「繊細な模様美や品種遊びならさつき」と考えると選びやすいでしょう。

葉っぱの違いで見分ける方法

葉で見分けるなら、さつきはやや細長くて先が鋭く、質感はやや硬めという傾向があります。

新葉は小さく、節間が詰まって密に茂り、盆栽向きの細かな枝作りに向きます。一方、つつじは品種によって幅広いですが、葉幅がやや広く、柔らかめで、葉裏に細毛が見られるものも。

常緑性で冬も落葉しにくい点は共通ですが、寒風に当たると葉縁が赤く色づくことがあります。

もう一つの見分けポイントは枝の伸び方です。さつきは節ごとに芽が詰まり、剪定で枝が細かく更新しやすい性質があり、刈り込みに強いだけでなく「作り込む」楽しさがあります。

対して、つつじは自然樹形でふんわり広がりやすく、公園のマスプランティングに合います。近くで葉を触ってみると、硬さと形の差が意外とはっきり感じられます。

盆栽や庭木としての利用

さつきは盆栽の世界で古くから親しまれ、花期が遅いおかげで初夏の展示を華やかに彩ります。

小葉で枝が細かく分かれやすく、剪定にもよく耐えるため、樹形を作り込みやすいのが大きな強み。模様花の多さも鑑賞価値を高めます。庭では低い生け垣や玉仕立てに向き、狭いスペースでも活用しやすい存在です。

つつじは街路や公園での面植えに最適で、花の帯をつくる景観設計に重宝します。住宅ではアプローチ沿いの群植や、カラーリズムを計画的に配置したフロントガーデンで活躍。

いずれも浅根性なので、足元の土を踏み固めすぎない、夏の乾燥期にマルチングをする、などの基本配慮で長く健全に保てます。

目的が「一点豪華の盆栽や鉢もの」ならさつき、「広い面で見せる庭景色」ならつつじが選びの目安です。

アザレアとは?つつじやさつきとの関係性

アザレアの誕生と歴史

アザレアは広い意味ではツツジ属の園芸群を指しますが、日本の園芸で「アザレア」というと、主に鉢物で流通する西洋系の改良品種群をさします。

19世紀にヨーロッパ(特にベルギーやオランダ)で、東アジア原産のツツジ類を基に交配が進み、厚みのある花弁や八重咲き、波打つフリルなど、華やかな花型が確立しました。

とくに「インドアザレア」と呼ばれる鉢物は、温室で育てて冬〜早春に出荷する体系が整い、室内で楽しむ花として世界的に定着。日本にも明治以降に導入され、戦後は国産育種も進みました。

並行して、九州の久留米で発展したクルメツツジ群など日本の伝統的な系統も世界のアザレア文化に影響を与えています。

つまりアザレアは「ツツジ属の華やかな鉢物系統」と覚えると理解しやすいでしょう。

花の特徴と魅力

アザレアの魅力は何と言っても花のボリュームと多彩な花型です。

八重咲きや半八重、花弁の縁にフリルが入るもの、星形に近い整形花など、同じツツジ属とは思えない華やかさがあります。

色は白・桃・赤を中心に、覆輪や絞り模様も多数。花弁に厚みがあるため、室内環境でも比較的形が保たれ、写真映え抜群です。

株はコンパクトにまとまり、鉢いっぱいに花が着く設計で、贈答やディスプレイに向きます。香りは強くないものが多いですが、そのぶん色と形で魅せるタイプ。

開花調整がしやすく、イベントシーズン(年末〜春の卒入学シーズン)に合わせて出回るのも人気の理由です。

同じツツジ属でも、庭植え主体のつつじ・さつきに対し、アザレアは「室内や軒先で楽しむショーピース」として位置づけられます。

鉢植えで人気の理由

アザレアが鉢植えで愛されるのは、コンパクトで省スペース、しかも花付きが密で華やかだからです。

温室で整えられて市場に出るため、購入直後から満開を楽しめます。

育て方のポイントは3つ。

①涼しく明るい場所に置き、高温乾燥を避ける(暖房の吹き出し直下はNG)。

②酸性寄りの用土を保ち、硬水や石灰分の多い水を避ける。

③乾いたらたっぷり水やりし、受け皿に水をためない。

花がらはこまめに摘み、咲き終わったら一回り大きい鉢へ軽く植え替えると株が持続します。夏越しは半日陰の風通し良い場所で。寒さにはやや弱いので、凍結や霜を避けます。

こうした管理のしやすさと、イベントに合わせて楽しめるタイミングの良さが、鉢物としての人気を支えています。

日本の園芸との関わり

日本では、江戸〜明治にかけてツツジ文化が発達し、各地で品種選抜が行われました。久留米や平戸系などの系統は群植向きの庭園文化を形づくり、のちに海外でも評価されます。

一方、室内鑑賞のアザレアは、温室園芸や流通技術の発展とともに普及しました。卒業・入学、母の日シーズンに合わせたギフト需要が定着し、花屋の店頭を華やかに彩ります。

近年は家庭でもLED補光や軽量鉢、酸度調整済みの培養土が手に入りやすくなり、初心者でも管理しやすくなりました。

「庭ならつつじ・さつき、室内の特別感ならアザレア」という住み分けが進んでおり、同じツツジ属でも生活シーンに合わせて選べるのが、日本の園芸文化の懐の深さと言えるでしょう。

シャクナゲの魅力と他との違い

シャクナゲの分類と特徴

シャクナゲはツツジ属の中でも、とくに大きな葉と豪華な花房をつけるグループを指します。

園芸上は「シャクナゲ=Rhododendron(広義)」ですが、実用面では厚くて革質の葉、10本前後のおしべ、大きな半球状の花房(房咲き)が目印。

葉裏に鱗片がある種や、芽鱗に粘着質を持つ種など、高山・冷涼地に適応した特徴をもつものが多いです。

樹高は1〜3m以上になるものもあり、庭の主木としての存在感は別格。花色は白・桃・赤・紫に加え、淡い黄色やグラデーションもあります。

生理的には酸性土を強く好み、石灰分を嫌う点はつつじ・さつき以上に顕著。乾燥や根の高温を苦手とするため、半日陰と保湿・排水のバランスをとった用土が成功の鍵になります。

高山植物としての性質

日本の山地にも自生種が多く、とくに冷涼で霧の多い環境を好みます。直射と乾燥熱風に弱く、都会の夏はハードルになりがち。

そのため、夏は午前中の日光と午後の木陰が得られる「半日陰」、根元を守るマルチング、風通しの確保が不可欠です。

用土はピートモスや腐葉土を多めに配合し、保水しつつも過湿を避ける配合に。水やりは表土が乾いたらたっぷり、受け皿の停滞水は厳禁です。

施肥は春と秋に緩効性を控えめに与え、肥料焼けに注意。石灰質の地下水やコンクリートからのアルカリ流入にも敏感なので、雨水を活用するのも有効。

こうした「山の涼しさ」を庭で再現できるかが成否を分けます。高温地では耐暑性の高い品種や系統(例:屋久島由来の系統)を選ぶのが現実的です。

大輪で豪華な花の魅力

シャクナゲの花は、複数の花が球状にまとまる「花房(トラス)」が特徴で、満開時の存在感は圧倒的。庭のフォーカルポイントとして、春の景色を一気に格上げします。

つぼみ時と開花後で色が変化する品種もあり、蕾の濃色から開花後の淡色へのグラデーションが魅力的。花弁に斑点模様(ブロッチ)が入る品種は奥行きが生まれ、写真にも映えます。

葉が大きいため、花がない時期も常緑のボリュームで庭の骨格を作る役割を担います。

つつじ・さつきが面で彩る「カーペット」なら、シャクナゲは一点で視線を集める「主役」。洋風・和風どちらの庭にも合わせやすく、石組や高木の足元に配置すると自然林風の落ち着いた雰囲気が出ます。

豪華さと気品を兼ね備えた春の王者と言えるでしょう。

栽培の難しさと育て方の工夫

難しさの核心は「根を涼しく、葉に過度な直射を当てない」こと。

植え穴は広く掘り、酸性の有機質用土を厚めに入れて、排水層も確保。定植後はバークチップや落ち葉で厚くマルチングし、夏の地温上昇を抑えます。

西日の強い場所は避け、午前日照+午後木陰が理想。肥料は少なめ・控えめが基本で、花後と秋口に緩効性を薄く。

剪定は強く切ると回復に時間がかかるため、花後の花柄摘みと弱い徒長枝の整理程度にとどめます。

水はけと保湿の両立が難しい場合は、やや高植えにして周囲を盛り土に。高温地では耐暑性の高い品種(屋久島シャクナゲ系など)や、半日陰のシェードガーデン設計と組み合わせると成功率が上がります。

無理に南面の強日向に置かないことが、長く楽しむ最大のコツです。

見分け方まとめと育て方のポイント

開花時期で見分けるコツ

開花カレンダーで見ると、つつじは春本番(4〜5月)、さつきは初夏寄り(5月下旬〜6月)、シャクナゲは地域差が大きいものの春〜初夏(高地ほど遅い)に咲きます。

アザレア(鉢物)は温室調整により冬〜春に店頭で満開の姿を見られるのが特徴。

庭で自然に観賞するなら「早春〜春=つつじ、春遅め〜初夏=さつき」という覚え方が実用的です。

同じ場所で長く花期を楽しみたい場合は、早咲きつつじ→並咲きつつじ→さつきとリレーになるよう品種を組み合わせると効果的。

さらに半日陰に植えると極端な早咲きを抑え、開花期間がやや伸びる傾向があります。

花後の剪定は各々の「咲き終わり直後」が原則で、遅れると翌年の花芽を落としてしまうため、カレンダーにメモしておくと失敗が減ります。

花や葉の違いで見分けるコツ

形態での簡易判別は次の通り。

つつじ・さつきは漏斗状の花でおしべが概ね5本、葉は小〜中でやや柔らかい(さつきは細長く硬め)。

シャクナゲは半球状の花房を作り、おしべは10本前後、葉は大きく革質で存在感が強い。

アザレア(鉢物)は花弁が厚めで八重やフリルが多く、株はコンパクトに作られています。

色は4種とも白〜赤〜紫が中心ですが、さつきは模様のバリエーションが特に豊富。

注意点として、園芸品種は幅広く例外もあるため、最終的には「葉の大きさと硬さ」「花房か単花か」「おしべの本数」の3点セットで見極めると確実性が上がります。

手元にルーペがあれば、葉裏の毛や質感もチェック。写真だけで迷う場合は、開花期と葉の雰囲気を総合して判断しましょう。

鉢植え向き・庭植え向きの種類

用途で選ぶと失敗が減ります。

室内の華やぎや贈答用にはアザレア(鉢物)が最適。管理スペースが限られるベランダや玄関先にも向きます。

庭の面植えや生け垣で季節の帯を作るなら、つつじが王道。

小さな庭で細かく作り込む、あるいは盆栽として楽しむなら、さつきが扱いやすい選択です。

シャクナゲは庭の主役として一点豪華に据えるのが効果的で、半日陰と冷涼な環境が用意できるなら長く楽しめます。

いずれも酸性土を好むため、共通して「酸度調整済みのツツジ用土」やピートモス多めのブレンドが安全策。

マンションの高層階など乾燥が強い環境では、保湿性のある鉢やマルチングで根のストレスを減らしましょう。

スペースと環境を先に決めてから種類を選ぶのが最短ルートです。

初心者におすすめの育て方

まずは土と水の基本を押さえます。

用土は酸性寄り(市販のツツジ・シャクナゲ専用土が便利)。植え付けは真夏と真冬を避け、春か秋に。

水やりは「表面が乾いたらたっぷり」、受け皿の水は捨てるのが鉄則です。

肥料は花後と秋に控えめな緩効性を与え、与えすぎによる根痛みを避けます。

剪定は花後すぐ。つつじ・さつきは刈り込みに強く、樹形を整えやすいですが、シャクナゲは弱剪定にとどめます。

真夏は直射と乾燥風を避け、足元をマルチングで保護。冬は乾いた寒風を避ける配置が安心です。

鉢物のアザレアは、室内で涼しく明るい場所を確保し、暖房の風を避けて管理。

いずれも「酸性土・涼しい根・花後のケア」を守れば、失敗がぐっと減ります。

最初は丈夫な品種から始め、少しずつステップアップしましょう。

違いまとめ

つつじ・さつき・アザレア・シャクナゲは、いずれもツツジ属の仲間ですが、見頃・花の構造・葉の質感・用途がはっきり異なります。

手軽に春景色を作るならつつじ、模様美と作り込みを楽しむならさつき、室内を華やかにするならアザレア、庭の主役を据えるならシャクナゲ。

共通のコツは「酸性土・花後のケア・根を涼しく」。この基本を守れば、失敗がぐっと減り、毎年の彩りが確かなものになります。

庭や住まいの条件、楽しみ方のスタイルに合わせて選び、開花リレーを組めば、春から初夏まで長く花を楽しめます。

最後に迷ったら、開花時期と葉のサイズ・質感で見分ける――このシンプルな指標を覚えておけば、現場での判断が一気に楽になります。