「一人ずつ? それとも一人づつ?」——メールや掲示を出す直前に手が止まる、この“永遠の迷い”。

結論から言えば、公的ルールでも現場の運用でも、正解はずつです。

本稿では、文化庁の一次資料を参照しながら、なぜ「ずつ」が本則なのか、いつから「づつ」も許容になったのか、公用文・ビジネス・Webでのベストプラクティス、覚え方、言い換え、中文(中国語)対応まで、迷いを一気に解消する実務ベースのガイドに仕上げました。

今日から“表記ブレ”とサヨナラしましょう。

「ずつ」と「づつ」の基本

「ずつ/づつ」の意味と役割

「ずつ(づつ)」は、同じ分量や回数を“均等に”割り当てるときに使う言葉です。

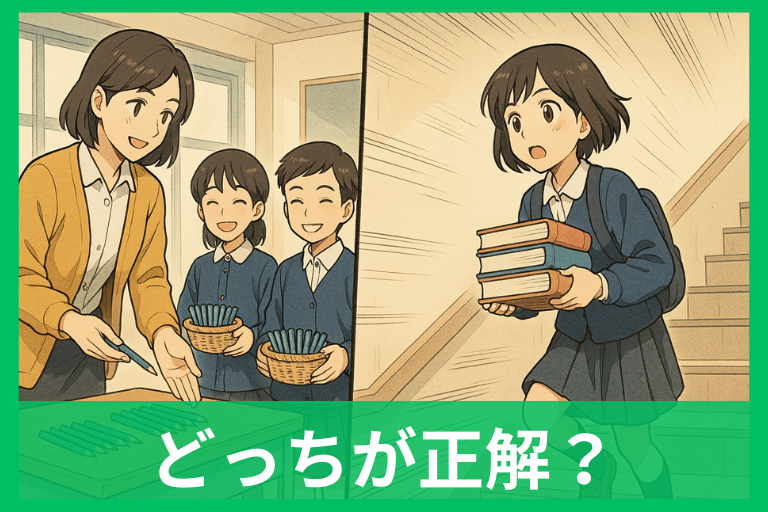

たとえば「一人に二本ずつ配る」は、全員に公平に二本配るという意味になります。

また「一ページずつめくる」「少しずつ進む」のように、一定量を繰り返す動きも表せます。

辞書的にも“均等の配分”と“反復で一定量”が中心の意味で、用途はシンプルです。

表記については後で詳しく解説しますが、まず結論だけ言えば、通常は「ずつ」を使えばOK。

なぜかというと、公的な基準である「現代仮名遣い」で「ず」を本則としつつ、語によっては「づ」も許容されると整理されているからです。

具体的な例や根拠は次の章で示します。

漢字表記「宛」との関係

「ずつ」には漢字「宛(あて)」をあてることができます。

「三個宛」「一人宛」のように書けば、意味は“各々に/一人あたり”というニュアンス。

もっとも、日常文やビジネス文では、読みやすさ・誤読防止の観点からかな書き(ずつ)を使うのが無難です。

辞典類でも「宛」に“ずつ”という訓を掲げており、漢字対応としては確立しています。

ただし「宛」には“宛名・宛先”など別の意味もあるため、文脈によっては紛れることがあります。

公的文書は「現代仮名遣い」による仮名書きを基本とする運用なので、迷ったら「ずつ」に寄せる—これが実務上の安全策です。

「一個ずつ/一個づつ」「一つずつ」の例と正誤

実務・教科書・報道など“標準的な文章”では「一個ずつ」「一つずつ」が推奨されます。

「一個づつ」「一つづつ」は誤りと断じるスタイルガイドも少なくありません。

これは後述のとおり、公的な基準が“本則としては「じ」「ず」”と定めているためです。

なお「づつ」を絶対にNGとするわけではなく、文化庁が示す“表記慣習による特例”の枠内で、語によっては「づ」も可と整理されています。

ただ、配布や数量の場面で出る「~ずつ」は、現行の用字用語の運用では「ずつ」一択で処理するのが一般的です。

教育委員会の表記例でも「一つずつ/づつ(×)」と明記されており、現場の実務も「ずつ」中心だと覚えておくと安心です。

文化庁・現代仮名遣いのルール

現代仮名遣いと内閣告示での扱い

公的なルールは「現代仮名遣い」(昭和61年〔1986年〕内閣告示第1号)。

ここでは基本として“「ぢ」「づ」は用いず、「じ」「ず」を用いる”が、表記慣習による特例として「ぢ/づ」を用いてもよい語を並べています。

この“特例”の例示群に「ひとりずつ」が入り、文言上は“本則:じ・ず/ただし特例としてぢ・づも可”のカテゴリーに属します。

つまり「ずつ」が基準で、「づつ」は特例の許容と理解するのが正確です。

基準の一次資料に当たるPDFにしっかりとリスト化されているので、迷ったときはここを根拠に判断できます。

公用文・教科書・新聞での使用実態

公用文(役所の文書)では、「現代仮名遣い」を基本とすることが明記されています。

文化審議会の『公用文作成の考え方』(2022年建議)でも、表記の原則として“現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり文を基本とする”と示されています。

したがって「~ずつ」は原則「ずつ」。

自治体の表記基準でも「一つずつ/づつ(×)」のように具体例で統一を指導しており、学校教材や新聞・放送もこの方針に準じるのが一般的です。

実務では“迷ったら辞書・公的基準→ずつ”で統一、と押さえましょう。

「づつ」はいつから許容された?

戦後すぐの「現代かなづかい」(1946年:昭和21年内閣告示第33号)以降、“ぢ・づはじ・ずで書く”流れが整い、のちに1986年の「現代仮名遣い」で“表記慣習による特例”が整理されました。

ここで「ひとりずつ」など、じ・ずを本則にしつつも、既存の慣用に基づく「ぢ・づ」表記も“できる”と明示されたため、「づつ」は“特例としての許容”に位置づけられます。

つまり、制度的には1986年の告示以降、この考え方が公式に整ったと理解して差し支えありません。

「ずつ/づつ」を覚えるコツ

基本ルールと簡単な覚え方

覚え方はシンプルに「実務は“ずつ”で統一」でOKです。

公用文・ビジネス・入試・資格試験など“正確さを求められる場”では本則に従って評価されるからです。

カンタン暗記法としては、

①“ずつ=ずっと使う”と語呂で記憶、

②“ず=通常、づ=特殊”と2段階に分ける、

③迷ったら辞書・公的基準に戻る、

の三本柱にしてしまいましょう。

さらに、語の成り立ち由来で「ぢ・づ」を使うもの(例:つづく、はなぢ等)は“元の音がち/つ”かどうかをチェックする癖をつけると、混乱が減ります。

公的基準ではこの“例外のパターン”が例示されているので、確認すれば自信を持って選べます。

「ず/づ」の使い分け一般ルールとの関係

一般に「じ/ず」を用いるのが基本で、「ぢ/づ」は二つの場合に許容されます。

(1)同音の連呼(例:つづく/ちぢむ)

(2)二語の連合(例:鼻血→はなぢ、手綱→たづな)

これらは“音の成り立ち”に由来するもので、現代の表記でも慣用として強く残っています。

ただし、すべてが機械的に当てはまるわけではなく、例外もあります。

だからこそ「現代仮名遣い」の“表記慣習による特例”の一覧が頼りになります。

「ひとりずつ」の項目は、まさに“本則はず”でありつつ、慣用上“づ”も可という位置づけで、覚え方としては“ずが標準、づは特例”と押さえるのが筋です。

誤用しやすい例から学ぶ

「少しづつ」「一個づつ」「一つづつ」は、SNSや個人文では目にしますが、実務では避けるのが無難です。

チェックポイントは“配分・反復を表すときは、まず「ずつ」”の一点。

文書校正の現場でも、ルールより“運用”を重視するため、見た瞬間に「ずつ」に正すワークフローが普通です。

自治体の表記例にも“づつ(×)”が掲げられているので、学校・入試の答案や公募原稿で「づつ」を選ぶのは減点リスクになり得ます。

逆に文学作品や私信では、歴史的仮名遣いの雰囲気づくりとして「づつ」が使われることもあり得ますが、これはスタイル上の選択で、一般ルールとは別枠と理解しておきましょう。

公用文・ビジネス文書での実際の使い方

公用文ではなぜ「ずつ」を使うのか

理由は明快で、公用文は「現代仮名遣い」を基本とするからです。

文化審議会『公用文作成の考え方』は、表記の原則として“現代仮名遣いに基づく漢字仮名交じり文”を採用することを明記。

これは法令・告示・通知に連なる基準との整合性を保つためです。

したがって、数量・配分・反復を表す「~ずつ」は“統一のため「ずつ」”が運用上の正解になります。

自治体の表記例も「一つずつ」固定の指導。

読み手にとっても、全府省横断で表記が揃っていることは利便性が高く、誤読・誤解を減らす効果があります。

書類・メールでの注意点

履歴書、契約書、申請書、案内メールなど、誰かが“正式な記録”として扱う文書では、「ずつ」を徹底しましょう。

漢字の「宛」は“各人宛”のような定型で残っていますが、読みやすさと誤解回避のため、通常はかな書きが推奨です。

さらに、数値表記や単位の並べ方、読点の打ち方も公用文の原則に合わせて整えると、全体の信頼感が上がります。

迷ったら、表記は「現代仮名遣い」、漢字は「常用漢字表」、数字の扱いは同建議の該当箇所――という順で確認する癖をつけましょう。

Webやブログ執筆での対応

Webでは検索ユーザーの可読性が最優先。

基本を「ずつ」に統一し、タイトルや見出し(※この記事全体では章題)にも同様の表記を貫くと、読者体験とSEOの双方でプラスです。

辞書見出し語や公的資料のスクショを貼る場合は、引用の体裁(出典・リンク)を整えましょう。

もし“言い換え”を使いたいなら「おのおの」「それぞれ」「各人に」「順に」「一歩一歩」などが有効です。

多言語の補助が必要なら、英語は“each / one each”、中国語は“逐一・一个一个地・每人……”といった対応語を併記すると、国際チームのやり取りでも誤解が減ります。

用途別の早見表(実務の目安)

| 場面 | 推奨表記 | 理由 | 根拠 |

|---|---|---|---|

| 法令・公用文・告示等 | ずつ | 現代仮名遣いを基本 | 公用文作成の考え方 |

| 教科書・試験・報道等 | ずつ | 社会的統一表記 | 上に同じ |

| 私信・文学的表現 | ずつ(任意でづつ) | 雰囲気・文体の選択 | 特例の許容 |

| 旧文献の引用 | 原文どおり(づつ等) | 史料性重視 | 特例の許容 |

Q&Aでよくある疑問を整理

「一個づつ」は間違い?

公的基準では“本則:ずつ”なので、実務・試験では「一個ずつ」を選びましょう。

「づつ」も“表記慣習の特例として許容される場合がある”のは事実ですが、少なくとも公用文や教育現場のスタイルでは「づつ」を誤りとして扱う例が現実にあります。

評価者や校閲者が複数いる場では、最も無難な選択が“減点されない形”です。

まとめると、正解は「ずつ」、私的・文学では文体上の選択として「づつ」もあり得る、が実務的な答えです。

迷ったらルールの一次資料(文化庁「現代仮名遣い」)に戻るのがおすすめです。

手紙や私的文で「づつ」を使ってもいい?

可能です。

ただし、読み手が“誤字かな?”と不安に感じる場合があるため、相手や文脈を選びましょう。

たとえば、古風な文体を狙う私信や詩歌では、歴史的仮名遣い風の「づつ」も味になります。

一方、社内メール、案内状、履歴書など、実務性が高いものでは「ずつ」で統一が安全です。

なお、文化庁の基準は“原則:ず”“慣用に基づく特例:づ可”という枠組みで、表記の揺れを極力減らす設計になっています。

受け手の安心感や統一性を重んじるなら、まずは「ずつ」を基本に据えるのが賢い運用です。

「ずつ」と「づつ」正解は?まとめ

要点は三つ。

①実務は「ずつ」が基本。

②文化庁の「現代仮名遣い」では“本則:じ・ず、ただし特例としてぢ・づも可”。

③公用文は現代仮名遣いに従うので「ずつ」に統一。

つまり「どっち?」と問われたら、答えは「原則“ずつ”」。

ただし、歴史的・慣用・文体上の選択として「づつ」を使う余地もゼロではありません。

漢字「宛」は“ずつ”の意味を持ちますが、実務はかな書きが読みやすく安全。

仕事、試験、採用、行政—どの場面でも迷ったら「ずつ」で統一。

一次資料(現代仮名遣い)を根拠に判断すれば、表記ブレの不安はなくなります。

【参考サイト】

・現代仮名遣い|文化庁

・公用文作成の考え方(建議)|文化庁