「田中正造って、誰?」教科書に名前は出てくるけれど、詳しく知らない。そんな人も多いのではないでしょうか?

でも実は、彼は現代にもつながる「環境と命」の問題に真っ向から挑んだスゴイ人。

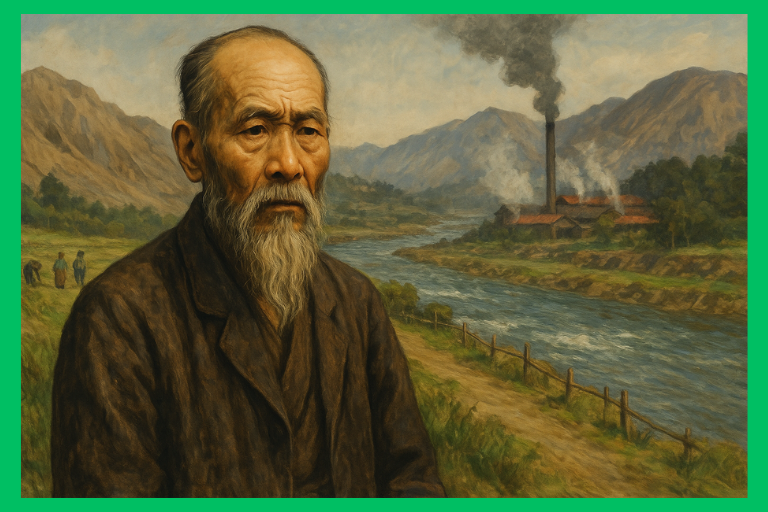

この記事では、日本初の公害事件「足尾鉱毒事件」に命を懸けて取り組んだ田中正造が、何をし、なぜ今も語り継がれているのかを、わかりやすく解説します。

江戸時代から続く足尾銅山と鉱毒の問題

足尾銅山とはどんな場所?

足尾銅山(あしおどうざん)は、栃木県日光市に位置し、日本の近代化を支えた重要な鉱山の一つです。江戸時代から銅の産出地として知られており、明治時代には日本を代表する銅山として大規模な操業が行われていました。当時、銅は海外への輸出品としても注目され、経済成長の原動力とされていました。そのため、政府や財界からは高く評価されていたのです。

しかし、足尾銅山はその裏で深刻な環境問題を引き起こしていました。大量の鉱石を掘り、精錬する過程で排出される有害な物質が、川を通じて広範囲に広がっていたのです。

鉱毒とは何?環境への影響

「鉱毒(こうどく)」とは、鉱山から出る有害物質、特に銅や鉛、亜硫酸ガスなどが河川や土壌に流れ出し、人々の生活や自然環境に悪影響を及ぼす現象のことを指します。足尾銅山では鉱石を精錬する際に出た有毒ガスや排水が、渡良瀬川(わたらせがわ)を通じて下流域の田畑や集落に流れ込み、農作物が枯れ、家畜が死に、人間にも健康被害が出始めました。

当時は環境保護の概念がほとんどなく、こうした被害は軽視されがちでした。そのため、多くの農民たちは被害を訴える術もなく、苦しみ続けることになりました。

明治時代の産業発展と公害の始まり

明治時代、日本は「富国強兵」「殖産興業」をスローガンに掲げ、欧米列強に追いつこうと産業の近代化を急ぎました。足尾銅山のような鉱山はその中心にあり、国策として支援されていたのです。しかし、その結果、環境問題への配慮は後回しにされました。

このように、近代化の光の裏に、農民たちの生活を破壊する影の部分があったのです。足尾鉱毒事件は、日本における最初の大規模な公害として知られるようになりました。

地元住民の生活を壊した鉱毒被害

足尾銅山から流れ出した鉱毒により、下流の渡良瀬川流域では深刻な被害が広がりました。農作物は収穫できず、魚は死に、飲み水にも不安が生じました。こうした状況の中で、農民たちは政府に訴えを起こすようになりますが、当時の政府は鉱山から得られる利益を重視していたため、なかなか動こうとしませんでした。

生活を脅かされた農民たちは、次第に怒りを募らせ、団結して抗議運動を始めるようになります。その中心人物となったのが、後に「公害運動の父」と呼ばれる田中正造でした。

初期の訴えと政府の対応の鈍さ

農民たちの声は、最初はほとんど届きませんでした。何度も上申書を提出しても、中央政府は対応を先送りし続けました。鉱毒問題がようやく国会で議論されるようになったのは、田中正造が衆議院議員としてこの問題を取り上げたことがきっかけです。

政府は一部で対策工事を進めるとしましたが、抜本的な解決にはほど遠く、被害は続きました。このような背景の中、田中正造は議員として、そして一人の人間として、本気で農民と向き合い、声をあげる決意を固めていくのです。

田中正造とは?その生涯と人柄に迫る

武士の家に生まれた田中正造

田中正造(たなか しょうぞう)は1841年、現在の栃木県佐野市にあたる下野国に生まれました。もともと武士の家系で、幼いころから正義感の強い人物だったと伝えられています。明治維新後は地元の教育活動などにも関わりながら、地域社会のために尽力しました。

当時としては珍しく、民衆の声をしっかりと聞き取る姿勢を持っていたため、多くの人々に慕われていました。

政治家としてのキャリア

田中正造は自由民権運動に参加し、その後衆議院議員として国政に加わります。民衆の自由と権利を守ることを信念とし、政府の不正を厳しく追及する姿勢を貫きました。特に鉱毒問題に対しては強い関心を持ち、被害農民の代弁者として何度も国会で質問に立ちました。

彼の信念は「民の声こそ政治の原点」というもので、政治家というより“行動する思想家”としても評価される人物です。

正義感と行動力が原動力

田中正造の特徴は、とにかく「行動する」こと。自ら現地に足を運び、農民の声を聞き、目で被害を確かめる。そうした姿勢は当時の他の政治家とは一線を画していました。彼にとって議員であることは、単なる職業ではなく「民のために尽くす義務」だったのです。

どれだけ国会で訴えても政府が動かないことを悟ると、次の行動へと進んでいきます。

鉱毒問題に目を向けたきっかけ

田中正造が足尾鉱毒事件に深く関わるようになったきっかけは、渡良瀬川流域での農民たちの深刻な被害に心を動かされたからです。田畑が荒れ果て、生活が破壊された現場を見た彼は、「これは国家による犯罪だ」と強く感じました。

以降、彼はこの問題に人生のすべてを捧げるようになります。

晩年の暮らしと民衆との関係

議員を辞職した後の田中正造は、渡良瀬川の流域に住み、農民と一緒に生活をしながら支援活動を続けました。政府と対立し続けながらも、農民からは深い信頼を寄せられ、彼の存在はまさに希望そのものでした。

田中正造は1913年、72歳でその生涯を終えますが、亡くなるまで一貫して「民のために」行動し続けました。

足尾鉱毒事件での田中正造の行動とは

被害地を何度も訪れ調査

田中正造は議員であるにもかかわらず、現地の足尾や渡良瀬川流域を何度も訪れ、自ら鉱毒の被害を調査しました。現場では農民と直接会話し、枯れた田畑や死んだ家畜を目の当たりにします。彼はその体験を国会での質問や報告書に活かし、政府に具体的な対策を求めました。書類の上だけで判断するのではなく、実際に歩き、自分の目と耳で真実を確かめるという姿勢は、当時としては非常に珍しく、信頼を集める要因となったのです。

また、田中正造はただの「見学」ではなく、科学者や専門家と協力して水質や土壌の調査も行い、被害の実態をデータで裏付けるという先進的な取り組みもしていました。これは今の環境問題における「現場重視」と「科学的根拠の重視」という考え方に通じるものです。

国会での演説と政府への追及

国会では、田中正造は鋭い質問と情熱的な演説で政府の対応の不備を糾弾しました。ときには怒号が飛び交う中でもひるまず、農民の代弁者として立ち続けました。特に注目されたのが、足尾銅山を経営していた古河財閥と政府の癒着を追及した場面です。彼は、「国家が国民の命より企業の利益を優先している」と真っ向から批判しました。

また、演説の中では「人間の命と自然の尊厳」をテーマにし、当時の産業中心主義に警鐘を鳴らしました。このような田中正造の姿勢は、多くの国民に強い印象を残し、メディアでも取り上げられ、世論を動かすきっかけとなったのです。

明治天皇への直訴事件

1891年、田中正造は国会での訴えが届かないことに業を煮やし、最終手段として明治天皇に直訴するという大胆な行動に出ます。これは非常に危険な行為で、当時は不敬罪に問われる可能性もある重大な事件でした。正造は議員を辞職し、天皇が日比谷で外出する際を狙って、鉱毒問題を訴える直訴文を手渡そうとしました。

この直訴は失敗に終わり、その場で拘束されてしまいましたが、この事件が全国紙で大きく報道され、鉱毒事件の存在が一気に知られることとなります。命を懸けてでも真実を伝えようとするその姿に、多くの人々が心を打たれました。

自らの議員辞職という決断

田中正造は、政治の場では解決できないと感じたとき、自らの議員バッジを捨てる決意をしました。「議員のままでは真の声が届かない」と判断し、あえて辞職することで、自由な立場で運動を続けることを選んだのです。

これは現代の感覚から見ても非常に勇気ある行動であり、「ポジションよりも信念を貫くことが大切だ」と語りかけているようです。この辞職によって、彼は完全に農民と同じ立場となり、共に行動し、共に苦しみながら問題解決に取り組んでいきました。

農民と共に歩んだ活動の数々

議員を辞めた後も、田中正造は農民たちと寝食を共にしながら、鉱毒の除去や新たな生活の道を模索する活動を続けました。彼は法律や制度に頼るのではなく、人と人とのつながりを大切にし、民衆の中に入って生活し、信頼を築いていったのです。

たとえば、被害地域に学校や図書館を作る運動を支援したり、農民の意見をまとめて政府に再度交渉する手段を考案したりしました。これらの活動は、単なる反対運動ではなく、問題解決に向けた実践的な努力であったことがわかります。

なぜ田中正造は今も語り継がれるのか

日本初の公害運動の先駆者

田中正造の行動は、日本で初めての「公害運動」として位置づけられています。足尾鉱毒事件を単なる一地域の問題ではなく、国家と企業の責任、公衆の健康、環境保全という広い視点で捉えた点が、今でも評価されています。

この運動は、後の四大公害病(イタイイタイ病、水俣病など)にもつながる日本の公害史の原点とも言われており、その意味でも田中正造の名前は特別な重みを持っています。

政治家が命を懸けた行動

多くの政治家が保身や利権に走る中、田中正造は真逆の道を選びました。議員の座を捨て、命の危険を顧みずに直訴をし、農民と同じ目線で生き続けたその生き様は、現代でも「本当の政治家とは何か?」という問いを私たちに投げかけています。

彼の生涯は、信念を貫く勇気と、民を思う心の大切さを教えてくれるものです。

環境問題の原点としての評価

田中正造が行った行動は、現代における環境運動の原点とされ、多くの研究者や環境保護団体からも注目されています。特に近年は気候変動や持続可能性が問われる時代において、彼の姿勢や考え方が改めて再評価されているのです。

「自然と共に生きる社会」「人と自然の調和」——これらの言葉は、田中正造の精神そのものです。

教科書にも載る功績

現在、多くの中学や高校の教科書に「足尾鉱毒事件」と「田中正造」の名前が記されています。これは、彼の行動が歴史的に重要なものであり、次世代に語り継ぐべき事実であると認められている証です。

特に、「なぜ正造は天皇に直訴したのか?」という問いは、多くの教育現場で「社会の仕組み」や「正義とは何か」を考えるテーマとして使われています。

現代の環境運動に与えた影響

田中正造の精神は、現代のさまざまな市民運動や環境団体にも受け継がれています。小さな声を集め、大きな動きへと変えていく手法、現場主義、そして徹底した調査と対話。こうした方法は、現代でも通用する普遍的なものです。

実際、彼の著作や行動を学ぶワークショップや講演も各地で開催されており、その思想は決して過去のものではありません。

田中正造から学べる現代への教訓

環境と経済発展のバランス

田中正造の時代は、産業発展が優先され、環境への配慮がほとんどされていませんでした。今も似たような状況が多くありますが、田中の事例は「経済の発展と自然環境は両立させるべきである」という視点を私たちに教えてくれます。未来の世代へ残すべきものは、便利さだけではなく、自然の豊かさでもあるのです。

声をあげる勇気と行動の重要性

正造は、一人の力で国を動かしました。声を上げることは時に孤独で危険ですが、黙っていては何も変わりません。現代でも理不尽なことに対して「おかしい」と言える勇気は、社会を良くする原動力になります。

政治家としての理想像

田中正造のような政治家がもっと増えれば、日本はもっと良くなる。そう感じる人も多いはずです。私利私欲に走らず、民の声に耳を傾ける政治こそが、民主主義の基本であることを彼は体現していました。

地域社会との信頼関係の大切さ

どんなに高い理想を語っても、地域の人々と信頼関係を築けなければ意味がありません。正造は言葉だけでなく、行動で信頼を得ました。現代においても、地域に寄り添う姿勢があらゆる課題解決の鍵となります。

歴史を学ぶ意味とは何か

田中正造の行動を知ることは、単に過去の事件を学ぶことではありません。現代の社会問題にもつながる「根本的な問い」を考えるきっかけになります。だからこそ、歴史は「暗記」ではなく「問いかけ」として学ぶべきなのです。

田中正造は何した人?まとめ

田中正造は、日本初の公害事件である足尾鉱毒事件に立ち向かい、農民と共に声を上げ、命を懸けて環境と命の大切さを訴えた人物です。彼の行動は、時代を超えて私たちに問いかけてきます。「あなたは、何のために行動しますか?」と。

彼のように、小さな声に耳を傾け、真実を求める姿勢は、今も社会に必要な価値観です。田中正造の生き方は、決して過去のものではなく、未来をつくるヒントなのです。