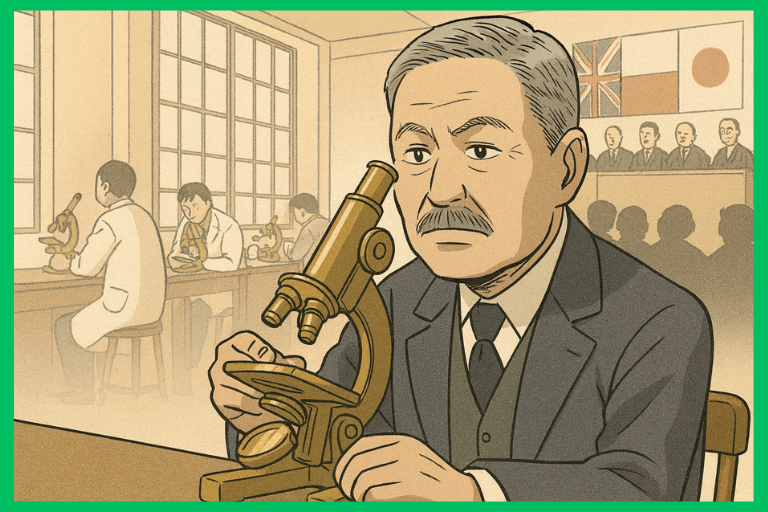

「赤痢菌の発見者」として知られる志賀潔。

しかし、彼の人生はその一言では語り尽くせません。

感染症が猛威を振るい、医療技術が未発達だった明治から昭和初期、彼は命をかけて病気の原因を突き止め、治療法や予防策を広めました。

さらに梅毒研究、医学教育、国際交流など、分野を超えた活躍は枚挙にいとまがありません。

この記事では、「志賀潔って何をした人?」という疑問に答えながら、その生涯と功績をわかりやすく、情景が浮かぶように解説します。

読むうちに、単なる歴史上の人物ではなく、今を生きる私たちの手本となる人間像が見えてくるはずです。

志賀潔の生涯と人物像

幼少期から学生時代までの背景

志賀潔は1871年、福岡県に生まれました。

当時の日本はまだ明治維新の熱気が残り、人々の暮らしは古き江戸の名残と西洋の新しい風が混ざっていました。

志賀少年は、そんな時代の流れの中で育ちます。

彼の家は比較的裕福ではありましたが、決して何不自由ないわけではありません。

家の手伝いをしながらも、本や勉強には熱心で、特に理科や自然の観察が好きでした。

川辺で虫や草花をじっと眺め、顕微鏡もないのに「これはどうなっているのだろう」と考え続ける子どもだったのです。

やがて中学に進学し、彼の成績は常に優秀。

同級生からも「志賀は本気を出すと怖い」と言われるほどの集中力を持っていました。

このころの志賀は、まだ医者になるとは決めていませんでしたが、人の役に立つことをしたいという思いは強く持っていました。

ちょうどその頃、日本は感染症の脅威にさらされていました。

コレラや赤痢が流行し、多くの命が奪われる様子を耳にし、彼の心のどこかに「病気をなくす仕事がしたい」という芽が生まれ始めていたのです。

医学の道を志したきっかけ

志賀潔が医学を志すきっかけとなったのは、友人の病でした。

学生時代、親しかった友人が重い病にかかり、若くして亡くなってしまったのです。

その無力感は、彼の心に深く刻まれました。

当時の医療は今ほど発達しておらず、治せる病気は限られていました。

医者も手探りで治療を行う時代で、薬ひとつとっても効果が保証されないことも珍しくありません。

志賀は「原因を突き止められれば、きっと救える命があるはずだ」と強く感じます。

その頃、東京帝国大学医学部が日本で最先端の医療を学べる場所として知られていました。

志賀は迷わずこの道を選び、猛烈な努力で入学を果たします。

入学後も、実験や講義の合間に専門書を読み漁り、ときには夜を徹して研究室にこもることもありました。

この時期、志賀の中で「単なる医者ではなく、病気の原因を解明する研究者になる」という決意が固まっていったのです。

師匠・北里柴三郎との出会い

志賀潔の人生を大きく変えたのが、細菌学の権威・北里柴三郎との出会いでした。

北里は破傷風菌を発見し、世界的に評価された人物。

その存在感はまるで巨人のようで、若き志賀にとっては憧れと緊張の対象でした。

ある日、志賀は北里の講義を聴き、心を揺さぶられます。

北里は病気の原因を突き止め、それを世界に証明することの重要性を熱く語っていました。

その言葉は、志賀が胸の奥に抱えていた「病気の原因を知りたい」という思いと見事に重なったのです。

北里は志賀の熱意と才能をすぐに見抜き、研究所での助手として迎えます。

そこからの志賀は、師の背中を追いかけるように、昼夜を問わず顕微鏡に向かい続けました。

この出会いがなければ、後の赤痢菌発見もなかったかもしれません。

海外留学とその成果

研究の道を極めるため、志賀はドイツへの留学を決意します。

当時のドイツは細菌学の最先端であり、世界中から優秀な若者が集まる場所でした。

志賀は異国の地で、言葉や文化の壁に苦しみながらも、驚異的な集中力で研究に打ち込みます。

ときには実験の失敗で夜中まで残り、手が震えるほど疲れても翌朝には研究室に立っていました。

この頃の経験が、彼に「粘り強く挑戦する力」を植え付けたのです。

ドイツで培った技術と知識は、後に日本での研究に大きな力となりました。

特に顕微鏡観察や培養技術は、志賀が赤痢菌を発見する土台となったのです。

晩年の活動と功績

晩年の志賀潔は、研究者としてだけでなく教育者としても活動しました。

若い医学生に向けて、自分が経験した失敗や苦労を惜しみなく語り、後進を育てることに力を注ぎます。

また、国際会議にも積極的に参加し、日本の細菌学を世界に発信しました。

彼の発表は常に理路整然としており、海外の学者からも高く評価されます。

やがて志賀は、赤痢菌発見者としてだけでなく、日本の医学教育を支えた人物としても語り継がれる存在となりました。

その歩みは、まるで一本の長い道のように、若き日の情熱から晩年の穏やかな笑顔へと続いていたのです。

赤痢菌の発見とそのインパクト

赤痢とはどんな病気か

赤痢は、主に腸に感染する細菌が原因で起こる病気です。

高熱や激しい腹痛、下痢、血の混じった便が特徴で、重症化すると命を落とすこともあります。

今でこそ治療法がありますが、志賀潔が生きた明治時代は違いました。

当時の赤痢はまさに「死の病」と恐れられ、夏から秋にかけて流行すると、村や町全体が静まり返るほどでした。

病にかかった人は衰弱し、家族も看病の末に倒れることさえありました。

現代の私たちが食中毒の予防や下痢止めを簡単に使えるのは、志賀らの時代の研究が積み重なった結果です。

彼が赤痢菌を突き止めるまで、この病気は原因不明の恐ろしい存在でした。

まるで正体の見えない敵に、素手で立ち向かうような時代だったのです。

当時の日本と世界の感染症事情

19世紀末から20世紀初頭、日本だけでなく世界中が感染症との戦いに明け暮れていました。

コレラ、ペスト、結核、赤痢…。

これらは都市部だけでなく農村にも広がり、人口や経済に深刻な影響を与えました。

当時の日本は衛生状態が悪く、上下水道も未整備の地域がほとんど。

井戸水や川の水をそのまま飲む習慣があり、細菌が容易に口に入ってしまっていました。

海外でも似たような状況があり、特に東南アジアやインドでは赤痢の流行が深刻でした。

世界の医学界は「赤痢の原因解明」が急務だと認識していましたが、その正体はまだ誰にもわかっていなかったのです。

こうした時代背景の中で、志賀潔はまさに戦場の先頭に立つ兵士のように、赤痢の正体を突き止める使命を背負うことになります。

赤痢菌の発見までの経緯

1897年、志賀潔は北里柴三郎が所長を務める伝染病研究所で赤痢の研究を開始します。

当時、日本国内では赤痢が猛威を振るい、1万人以上が命を落としていました。

志賀は、患者の便を採取し、顕微鏡で観察する日々を送りました。

しかし細菌は小さく、無数に混ざり合っていて、目的の菌を見つけ出すのは砂浜で砂金を探すようなものでした。

何度も失敗を重ね、時には自分自身が感染の危険にさらされながらも、彼は諦めません。

ついに顕微鏡の視野の中で、特徴的な形を持つ細菌を発見します。

それが後に「志賀赤痢菌(Shigella dysenteriae)」と呼ばれることになる菌でした。

その瞬間、志賀は思わず息を呑み、「これだ…!」と声を上げたと伝えられています。

発見がもたらした医学界の変化

志賀の赤痢菌発見は、世界の医学界に衝撃を与えました。

それまで原因が不明だった病気の正体が明らかになり、研究者たちは一斉に治療法や予防法の開発に動き出したのです。

特に、細菌を培養して性質を調べる技術が進歩し、ワクチンや抗菌薬の研究が加速しました。

これは単なる学問的発見ではなく、何万人もの命を救う可能性を持った大事件でした。

国際的な医学雑誌でも志賀の論文は大きく取り上げられ、「日本から世界へ発信された細菌学の快挙」と評価されます。

この発見は、まるで長い間閉ざされていた扉が開かれ、光が差し込んだ瞬間のようでした。

赤痢対策と予防法の進歩

赤痢菌の正体がわかると、次はどうやって感染を防ぐかが課題になりました。

上下水道の整備、手洗いの習慣化、飲料水の煮沸など、基本的な衛生対策が広まりました。

また、ワクチンの研究も進み、感染のリスクを減らす手段が少しずつ増えていきます。

志賀自身も予防法の普及に力を入れ、講演や執筆を通じて国民に衛生の重要性を訴えました。

その結果、赤痢による死亡率は徐々に下がっていきます。

もちろん完全な撲滅には時間がかかりましたが、この流れを作ったのは紛れもなく志賀潔の発見でした。

まさに、見えない敵との戦いにおいて、武器と盾を手に入れた瞬間だったのです。

梅毒研究と治療法の進展

当時の梅毒の社会的背景

明治から大正にかけて、梅毒は日本社会を静かに、しかし確実にむしばんでいました。

この病気は感染すると長い年月をかけて体を蝕み、皮膚や骨だけでなく、神経や脳にまで影響を及ぼします。

最終的には命を奪うこともあり、まるでゆっくりと迫る死神のような存在でした。

しかし、当時の社会では梅毒の話は公の場でほとんど語られませんでした。

「恥ずかしい病」「道ならぬ関係の証」といった偏見が根強く、患者は病院に行くことさえためらいました。

家族にさえ隠し、密かに民間療法に頼る人も少なくありません。

この沈黙が、病気をより深く社会に根付かせました。

都市部では夜の歓楽街を中心に感染が広まり、農村では出稼ぎに行った男性が持ち帰るケースも増えました。

家庭に持ち込まれた病は、母子感染によって赤ん坊にまで及びます。

志賀潔は、こうした現実をただの「個人の問題」ではなく、国全体の公衆衛生の課題として見ていました。

「病気は恥ではない。治療と予防が第一だ」

その信念が、彼を梅毒研究の道へと強く導いたのです。

梅毒の症状と感染経路

梅毒は、まるで三幕構成の芝居のように、時間をかけて姿を変えていきます。

第一幕は、感染から数週間後。

感染部位にしこりや潰瘍ができますが、痛みがないため気づかない人も多いのです。

やがて症状は自然に消え、「治った」と勘違いしてしまうこともあります。

第二幕では、全身に発疹が広がります。

手のひらや足の裏、体のどこにでも現れ、時には発熱や倦怠感を伴います。

この段階でも適切な治療を受けなければ、菌は体の奥へと潜り込みます。

そして最終幕。

数年から数十年後、骨や内臓、神経にまで被害が及び、記憶や判断力が失われることもあります。

当時はこれを「進行麻痺」と呼び、恐れられました。

感染経路は主に性的接触ですが、母子感染も深刻な問題でした。

病は家庭という最も守られるべき場所に入り込み、赤ん坊をも危険にさらすのです。

志賀は、この目に見えない連鎖を断ち切るため、原因の解明に挑みました。

志賀潔が行った研究内容

梅毒の原因は、梅毒トレポネーマという非常に細いらせん状の細菌です。

しかし、その姿を顕微鏡でとらえるのは当時の技術では至難の業でした。

普通の染色法では透明な糸のようにしか見えず、見逃してしまうのです。

志賀はまず、世界の研究成果を片っ端から調べました。

ドイツ留学時に培った語学力を活かし、英語やドイツ語の論文を原文で読み込みます。

そして特殊な暗視野顕微鏡や染色法を試し、何十回も失敗しながら改善を重ねました。

研究は時に危険を伴いました。

患者から採取した検体を扱うため、感染のリスクは常に隣り合わせ。

防護具も現代ほど整っておらず、緊張感の中での作業が続きました。

それでも志賀は、「この菌をつかまえれば、病の連鎖を断ち切れる」と信じてやみませんでした。

やがて、より鮮明に梅毒菌を観察できる方法を確立し、診断精度を大きく引き上げたのです。

治療法改善への貢献

志賀の研究は、世界初の梅毒治療薬「サルバルサン」の普及にもつながります。

この薬はドイツで開発され、当時は「魔法の弾丸」と呼ばれるほど画期的でした。

患者の症状が劇的に改善する様子は、まるで長いトンネルの先に光が差し込むようでした。

しかし、効果が高い反面、副作用の危険もありました。

投与量や回数を誤れば、命に関わることさえあったのです。

そこで志賀は、日本中の医師に正しい使用法を広めるため、講習会や論文発表を重ねました。

さらに、治療だけでなく予防にも力を注ぎます。

衛生教育や検診制度の必要性を訴え、性病予防法の成立にも影響を与えました。

「病気を治す」から「病気をなくす」へ──彼の視点は常に一歩先を見据えていました。

世界医学界への影響

志賀の成果は国境を越えて広まりました。

国際学会での発表は高く評価され、欧米の研究者からは「日本の細菌学は世界水準に達した」と称賛されます。

共同研究の依頼も相次ぎ、日本と海外の医学交流の橋渡し役を果たしました。

この功績は、単に梅毒治療の進歩というだけでなく、病気への偏見を減らすきっかけにもなりました。

正しい知識と治療法が広まれば、人々は病に怯えるだけの存在から、それに立ち向かう主体へと変わっていきます。

もし志賀潔が梅毒研究を行わなければ、日本の医療は何十年も遅れていたかもしれません。

彼の挑戦は、まさに時代に光を灯した偉業だったのです。

教育者としての志賀潔

医学教育への情熱

赤痢菌や梅毒の研究で世界的に名を馳せた志賀潔ですが、晩年に近づくにつれ、彼の情熱は「次の世代を育てること」へと向かっていきます。

研究室の机に向かう時間が減り、講義室や学生との面談に費やす時間が増えました。

彼の講義は一方的な説明ではなく、まるで物語を聞いているかのように引き込まれました。

時には、研究中の失敗談や命の危険にさらされた体験も包み隠さず話します。

「成功だけを見てはいけない。そこに至るまでの泥だらけの道こそが宝だ」

そう語る彼の目は、若き日の情熱と同じ輝きを放っていました。

学生たちは、ただ知識を得るだけでなく、「学び続けることの意味」を感じ取っていきます。

志賀にとって教育は、単に医者を増やすためのものではなく、人間としての視野と使命感を育てる場だったのです。

後進の育成エピソード

ある年の夏、研究室に新しく配属された若い学生がいました。

彼は実験で何度も失敗し、意気消沈していました。

そんな彼を見た志賀は、ある晩、研究室の灯りを消さずに待っていました。

「失敗は、成功の前の訪問者だ」

志賀は静かにそう言い、かつて自分が赤痢菌を見つけるまでにどれほどの失敗を重ねたかを語り始めます。

その話は夜更けまで続き、学生は次の日から再び研究に向かうようになりました。

志賀は、人を叱るよりも信じることを選びました。

それは単なる優しさではなく、「人は信じられることで成長する」という彼自身の信念だったのです。

こうしたエピソードは枚挙にいとまがなく、彼の教えを受けた学生たちは、後に日本各地の医療や研究の現場で活躍していきました。

学問と人格を重んじた教育方針

志賀潔の教育方針は、「学問と人格は車の両輪」というものでした。

知識や技術だけを身につけても、患者や社会に貢献できるとは限らない。

人を思いやる心、誠実さ、責任感──それらが伴ってこそ、真の医師であり研究者になれると考えていたのです。

彼は、授業の中で医学とは直接関係のない文学や歴史の話もよくしました。

それは、学生に広い視野を持たせるためです。

「虫眼鏡で菌を探すだけではいけない。ときには地平線まで目を上げなさい」

そう語る声には、人生そのものを学んでほしいという思いがにじんでいました。

学生たちは、志賀のもとで学んだのは知識だけでなく、生き方そのものだったと後に語っています。

海外からの評価

志賀の教育活動は、日本国内だけでなく海外にも知られるようになります。

留学生や外国の研究者が彼の講義を聴きに訪れ、「日本にこんな教育者がいるのか」と驚いたといいます。

国際学会でも、彼の発表は単にデータを並べるだけでなく、研究の背景や社会的意義を熱く語るスタイルで、多くの共感を呼びました。

海外の教授たちは、「彼は知識を与えるだけでなく、学ぶ喜びを伝える教師だ」と評しました。

特に、アジア各国の若手研究者が彼のもとで学び、帰国後に自国の医学を発展させた例は少なくありません。

志賀の教育は、国境を越えて広がっていったのです。

医学教育に残した遺産

志賀潔が残したものは、論文や研究成果だけではありません。

彼が育てた弟子たちが、さらにその弟子を育て、知識と精神を次の世代へと受け継ぎました。

また、彼の教育理念は、現在の医学部教育にも脈々と息づいています。

患者を「症状の塊」としてではなく、一人の人間として見る姿勢。

科学を追求しながらも、社会全体への責任を忘れない心。

これらは、志賀が生涯をかけて教え続けたことです。

晩年、志賀は「私の一番の研究成果は、若い人たちだ」と語ったといいます。

その言葉が示す通り、彼の教育の灯火は、今も医学の現場で静かに燃え続けています。

志賀潔から学べること

科学への探究心

志賀潔の人生を振り返ると、その原動力の一つは常に「なぜ?」という問いでした。

川辺で昆虫を眺めていた少年時代から、病気の原因を顕微鏡で追い続けた研究者時代まで、その好奇心は途切れることがありませんでした。

彼は、答えがすぐに見つからなくても諦めませんでした。

赤痢菌の発見までに何度も失敗を重ね、その度に方法を見直し、次の手を考えました。

まるで鍵のかかった扉を、何百種類もの鍵で試し続けるような執念です。

科学の進歩は、華やかな発見の瞬間だけで成り立っているわけではありません。

その裏には、数え切れないほどの地道な試行錯誤がある。

志賀はそのことを、研究の姿勢そのもので示しました。

私たちも日常で、答えの出ない問題に直面することがあります。

そんな時こそ、志賀のように「もう少しだけやってみよう」と粘り強く挑む姿勢が大切なのかもしれません。

困難に立ち向かう姿勢

志賀潔は、常に困難の真ん中にいました。

赤痢研究では自ら感染の危険にさらされ、梅毒研究では社会的偏見という目に見えない壁と向き合いました。

彼は恐れがなかったわけではありません。

むしろ、危険を正しく理解した上で、それでもなお進む決断をしていたのです。

その姿勢は、まるで嵐の中でも進路を変えない船長のようでした。

困難に直面すると、多くの人は「誰かがやってくれるだろう」と考えます。

しかし志賀は、「自分がやらなければ誰がやる」という気持ちで動きました。

それが彼を、時代の先頭に立たせたのです。

現代でも、未知の課題や不安な状況は避けられません。

志賀の生き方は、「恐れを感じても、必要なら一歩踏み出す」という勇気の形を教えてくれます。

国際的視野を持つ重要性

志賀潔は、日本の枠にとらわれず、世界に学び、世界に発信する研究者でした。

ドイツへの留学で得た知識や技術を惜しみなく日本に持ち帰り、さらに日本の研究成果を海外へ届けました。

当時、国際的な学術交流は今ほど簡単ではありません。

船での長旅、言葉の壁、文化の違い──それらを乗り越えて得られた経験は、彼の視野を広げました。

「世界を知らずして、日本のためにはならない」

志賀のこの考え方は、研究だけでなく教育の場にも反映されました。

彼は弟子たちに「海外に行き、世界を見てこい」とよく言ったそうです。

今の時代は、インターネットで世界中の情報を得られます。

しかし、本当に価値のある知識は、現場に身を置き、肌で感じることで深まります。

志賀の国際的視野は、グローバル化が進む現代にこそ、より重要な教訓です。

社会貢献の意識

志賀潔の研究は、常に「誰かの命を救う」という目的と結びついていました。

赤痢菌の発見も、梅毒研究も、ただ学問的な好奇心だけではありません。

その先にいる患者や、まだ見ぬ未来の人々を思っての挑戦でした。

彼は、自分の成果を特許で囲い込むようなことはしませんでした。

むしろ積極的に公開し、多くの人が使えるようにしました。

「病気は国境を越える。ならば治療法も国境を越えるべきだ」という考え方です。

社会全体の利益を優先する姿勢は、現代の研究者や企業にとっても大きな示唆を与えます。

利益と貢献のバランスをどう取るか──志賀はその模範となる生き方を示しました。

現代へのメッセージ

もし志賀潔が現代に生きていたら、どんな言葉を残すでしょうか。

おそらくこう言うのではないでしょうか。

「科学は人のためにある。そして人は、学び続ける限り成長できる」

彼の人生は、好奇心、勇気、広い視野、そして社会貢献の精神で満ちていました。

それらは時代や分野を超えて、私たちの生き方にも活かせます。

日々の仕事や生活の中で、志賀のように問いを持ち、困難に立ち向かい、世界に目を向ける。

そうすれば、私たちもまた、小さくても確かな「誰かの役に立つ発見」を重ねていけるはずです。

志賀潔とは何をした人?まとめ

志賀潔は、赤痢菌の発見者として世界に名を刻んだだけでなく、梅毒研究や医学教育、そして国際的な医学交流の架け橋としても大きな足跡を残しました。

彼の人生は、単なる研究者の枠を超え、困難に立ち向かう勇気、科学への果てない探究心、そして社会全体への深い責任感で貫かれていました。

幼少期の自然への好奇心は、やがて病気の原因を追い求める原動力となり、北里柴三郎との出会いによってその才能は大きく花開きます。

赤痢菌を突き止めた功績は、日本の公衆衛生を飛躍的に向上させ、多くの命を救いました。

さらに、梅毒研究を通じて治療法や予防策の発展に寄与し、偏見や差別の払拭にも貢献しました。

晩年には教育者として後進を育成し、その理念や技術は弟子たちを通して今も医学界に息づいています。

国境を越えた視野を持ち、成果を世界と共有する姿勢は、グローバル化した現代社会においても色あせません。

志賀潔から学べるのは、科学の成果以上に「人としてどう生きるか」ということです。

好奇心を持ち続けること、恐れを乗り越えて挑戦すること、そして自分の力を誰かのために使うこと。

その生き方は、今を生きる私たちにも多くの勇気とヒントを与えてくれます。