「陸奥宗光って、結局なにをした人?」

多くの人が最初に知りたいポイントを、簡単に、でもしっかり深掘り。条約改正・日清戦争・“カミソリ”の切れ味・家族の素顔まで、忙しい人でも5分で流れがつかめるように整理しました。小学生にも伝わる超要約から、年表、そして現代に効く学びまで。

この記事一つで“陸奥宗光の全体像”がすっきり見えるように作っています。

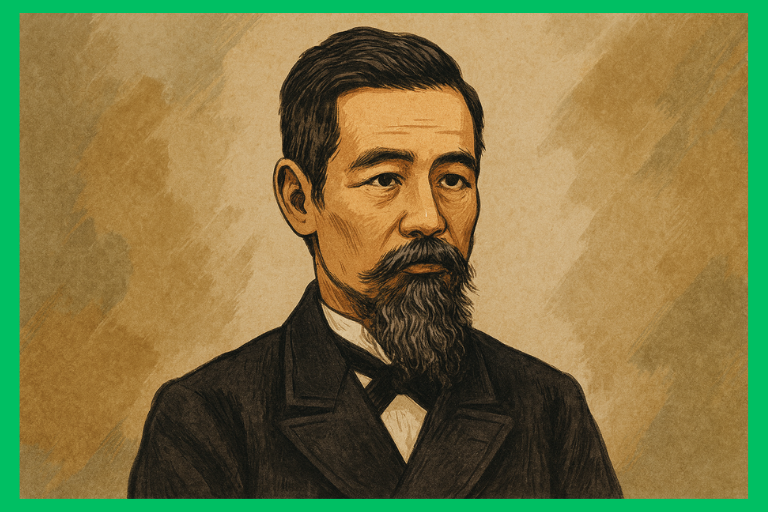

陸奥宗光の人物像と基本情報

陸奥宗光のプロフィール

陸奥宗光(むつ むねみつ、1844–1897)は、幕末生まれ・明治期の外交官/政治家です。和歌山(紀州藩)出身で、若い頃は神戸海軍操練所で学び、坂本龍馬の海援隊にも参加。明治政府では兵庫・神奈川の知事や農商務大臣を経て、第2次伊藤博文内閣の外務大臣(1892–1896)として活躍しました。

最大の功績は、1894年の日英通商航海条約で「治外法権(領事裁判権)」の撤廃に道筋をつけ、不平等条約の改正を大きく前進させたこと。また日清戦争の講和(下関条約)でも全権を務め、日本の国際的地位を押し上げました。「カミソリ大臣」の異名どおり、鋭い判断と交渉力で知られます。晩年は結核を患い、1897年に53歳で亡くなりました。

小学生にもわかるように説明すると

一言で言うと、「日本が外国と“対等”に付き合えるようにした人」です。江戸時代の終わりに結んだ条約には、日本に不利な約束がたくさんありました。たとえば、外国人が日本で罪を犯しても日本の裁判では裁けない「治外法権」という決まりです。

陸奥宗光は外務大臣として、イギリスと新しい約束(1894年)を結び、この「おかしな決まり」をやめる方向に動かしました。さらに、日清戦争のあとに結んだ「下関条約」でも活躍し、日本の立場を強くしました。だから「日本を世界の一員として押し上げた立役者」と覚えるとわかりやすいです。

坂本龍馬との出会いと投獄からの復活

十代で江戸に出た陸奥は、勝海舟の海軍塾で学び、坂本龍馬と行動を共にして海援隊で活動しました。維新後は新政府に出仕しますが、1878年に土佐立志社の運動に関わったとして禁錮5年の判決を受け投獄。

ところが獄中で落ち込むどころか、ジェレミー・ベンサムの『道徳および立法の諸原理序説』を『利学正宗』として訳すなど猛勉強。1883年の出獄後は欧米視察を経て外務省に復帰し、1888年には駐米公使となってメキシコとの対等条約にも関与しました。この「どん底からの学び直し→実務復帰→大仕事」という逆転劇が、陸奥の底力を物語ります。

「ハーフ説」の真相

ネットで時々見かける「陸奥宗光はハーフ?」という噂は事実ではありません。生まれも育ちも和歌山で、父は紀州藩士・国学者の伊達宗広、母も日本人です。

端正な顔立ちや欧米での洗練された所作、流暢な英語力などから、当時の人々に“西洋風に見えた”ことが誤解の元になりました。むしろ国学者の父の影響と、獄中や外遊で磨いた知力・語学力が「国際派」の印象を強めたと言えるでしょう。

陸奥宗光の功績と役割

不平等条約改正の挑戦と成果

明治政府の最難題だったのが不平等条約の改正です。陸奥は、国内の法整備・制度近代化を下支えに、1894年「日英通商航海条約」をまとめ、治外法権の撤廃と関税の一部自主化を実現(施行は1899年)。

その後、諸外国ともほぼ同様の新条約を結び、法的に対等な関係へ大きく踏み出しました。関税自主権はなお課題を残したものの、長年の壁だった法権の回復に道を開いた点は画期的です。外交は“約束事と信頼”の積み重ね——それを体現したのが陸奥の仕事でした。

日清戦争と下関条約での活躍

1894年、朝鮮情勢をめぐる緊張が高まる中で日清戦争が勃発。外務大臣の陸奥は対英協調を保ちつつ、戦中・講和の外交を主導しました。

1895年4月、伊藤博文とともに下関の春帆楼で清国の李鴻章・李経方と講和条約(下関条約)に調印。朝鮮の独立承認、遼東半島の割譲、賠償金などを獲得し、日本の国際的地位は大きく上がります(のちの三国干渉で遼東は返還)。

戦争の勝敗以上に「どう終わらせるか」を設計した陸奥外交は、現実主義に徹した危機管理の好例でした。

小村寿太郎との比較

陸奥が切り開いたのは「法権回復(治外法権撤廃)」でした。一方、後継の外相・小村寿太郎は、1911年の日米新通商航海条約などで「関税自主権の完全回復」を実現し、不平等条約改正を締めくくります。

要するに、陸奥が“第一段階(法の対等)”を、そして小村が“最終段階(税の対等)”を達成。二人の仕事が合わさって、日本はようやく列国と対等な貿易・司法体制へ到達しました。役割の違いを押さえると、日本外交の流れが一段とクリアになります。

日本外交に残した功績

陸奥の遺産は条約改正だけではありません。外相時代には試験採用による「職業外交官」制度の確立が進み、近代的な外務省の土台が固まりました。

また、危機(例:高陞号事件)で国際法・証拠・広報を素早く整え、対外世論の沈静化を図る“総合対応”は後世の標準手順に。『蹇蹇録』に残した戦時・講和外交の検討は、以後の政策教訓として読み継がれています。制度・人材・知見の三拍子を整えたことこそ、陸奥の長期的な功績です。

陸奥宗光のエピソードと人柄

「カミソリ大臣」と呼ばれた理由

“カミソリ”は罵倒ではなく最大級の賛辞。複雑な利害が絡む交渉を一刀両断で整理し、最短距離で結論に導く切れ味から来た呼び名です。

上に弱く下に強いタイプでもなく、「認めた上司には徹底的に仕えるが、筋が通らない指示ははっきり退ける」という気骨も伝わっています。陸奥の強みは、知識の多さより「要点をつかむ速さ」と「決め切る胆力」。国益の最大化という軸からブレない姿勢が、難題続きの時代に頼もしく見えたのでしょう。

外交の舞台裏でのユーモア

硬派なイメージとは裏腹に、陸奥は社交場での機転も抜群でした。たとえば日清戦争開戦直前に起きた英商船「高陞号」撃沈をめぐる国際世論では、法理と証言を素早く揃え、タイムズ紙などに国際法上の正当性が伝わる流れを後押し。

怒れる相手を正面から論破するより、相手の“気が収まる”場を丁寧に作る——そんな“ユーモアの間合い”がありました。理と情の配分を読み、最終的に味方を増やす。陸奥らしい大人の処し方です。

家族に見せた意外な一面

陸奥の妻・亮子は「ワシントン社交界の華」と称された才色兼備。海外赴任時には、夫婦で見事に“公私の社交”をこなし、国益にもプラスに働いたといわれます。

投獄中の陸奥が家族に宛てて綴った手紙には、弱音よりも前向きな言葉が多く、支える人々への感謝が溢れています。外では剃刀、家では温厚。公人としての厳しさと、家族思いの人間味の両方が、周囲の信頼を呼び込んだのでしょう。

晩年と死因

日清戦争後から体調は悪化し、結核が持病化。いったんハワイで療養した後に帰国し、1897年(明治30年)8月24日、東京・西ヶ原(現:旧古河庭園周辺)で53歳の生涯を閉じました。

短命ながら、条約改正と講和外交という“明治日本の関門”を次々通過させた仕事量は圧巻。亡くなっても評価が下がらないのは、結果だけでなくプロセス(透明な理屈と責任の取り方)が清潔だったからです。

陸奥宗光の歩みを年表で理解する

幕末から維新期まで

和歌山に生まれ、江戸遊学を経て勝海舟の塾へ。坂本龍馬と行動を共にし、海援隊で航運・商事の実務を身につけました。維新後は新政府に出仕、兵庫県・神奈川県の行政トップを務め、地方統治の経験を積みます。

1878年に土佐立志社事件で投獄されますが、ここでの猛勉強が後年の外交力の“芯”になりました。出獄後の欧米視察は、制度・法律・社交の総合力を磨く場に。こうした基礎の積み上げが、のちの「切れ味ある実務家」を形づくります。

外務大臣としての活躍

1892年に外相就任。日英通商航海条約の調印(1894)で治外法権の撤廃に道を開き、同趣旨の条約を諸国と連続して締結。

朝鮮情勢をめぐる危機管理、英世論との連携、そして講和交渉の設計まで、法・軍・世論を束ねた「陸奥外交」は明治外交の到達点でした。条約改正がゴールではなく“スタートライン”であることも冷静に理解し、実施に向けた国内体制の整備にも気を配りました。

晩年とその後の評価

病により1896年に外相を退き、1897年に逝去。『蹇蹇録』は機密資料を引用したため長らく部外秘でしたが、1929年に公刊され、明治外交の第一級史料として評価されています。

後年、小村寿太郎が関税自主権を回復して条約改正を完了。結果として、「陸奥が第一段階を突破し、小村が最後の扉を開けた」という評価が定着しました。短い生涯でも、政策と制度の“土台”を遺した功績が高く位置づけられています。

主要年表(抜粋)

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1844 | 紀州藩士の家に生まれる |

| 1863–67 | 神戸海軍操練所で学び、海援隊に参加 |

| 1869/1871–72 | 兵庫・神奈川の知事(県令) |

| 1878–83 | 立志社事件で投獄、獄中でベンサム訳 |

| 1888 | 駐米公使、日墨対等条約に関与 |

| 1892–96 | 外務大臣 |

| 1894 | 日英通商航海条約調印 |

| 1895 | 下関条約調印 |

| 1897 | 東京・西ヶ原で逝去 |

陸奥宗光から学ぶ現代へのヒント

国益を守る強い意志

国際交渉は“譲る/譲らない”の線引きがすべて。陸奥は、国内の法整備と実力を背景に、譲れない一線(法の対等)を明確に示しました。相手の事情を理解しつつも、核心はぶらさない。この「合理と胆力の両立」は、現代のビジネス交渉や政策立案にも直結します。

根拠のない強硬さではなく、準備に裏打ちされた強さを鍛えることが、最小の摩擦で最大の成果を生む近道です。

信頼を勝ち取る交渉術

陸奥の交渉は、①法理(国際法・条約文)②証拠(一次資料・証言)③世論(相手国内の理解)をワンセットで動かすのが特徴でした。どれか一つではなく“三つ巴”で構えることで、反発を吸収しつつ着地させる。

現代のプロジェクトでも、契約・データ・コミュニケーションを同時に設計することで、関係者の納得度が上がり、合意が持続しやすくなります。

困難を乗り越える粘り強さ

投獄からの復活、病を抱えての執務——陸奥は不利な状況でも学びを止めませんでした。獄中での猛勉強や翻訳、欧米視察での吸収が、のちの大仕事の燃料になったのは明らかです。

毎日少しでも前進する“累積の力”は、進路選択やスキル習得、企業の変革でも有効。短期の挫折に振り回されず、長期で積み上げる姿勢こそが、最後に大差を生みます。

陸奥宗光とは何をした人?まとめ

陸奥宗光は、「不利な約束をひっくり返し、日本を対等なプレーヤーに押し上げた実務家」です。条約改正で法の対等に道を開き、戦争をどう終わらせるかまで設計した現実主義の外交。

獄中で鍛えた知と胆力、社交の機転、制度づくりまで含めて、明治日本の“土台”を形にした人物でした。小村寿太郎による関税自主権の回復という後続と合わせ、近代日本の国際的地位は完成していきます。

今もなお、準備・論理・粘りの三拍子は、あらゆる交渉で通用する普遍の手筋です。

【参考サイト】

・史料と解説|外務省

・明治28年(1895)4月|日清講和条約(下関条約)が結ばれる:公文書にみる日本のあゆみ|国立公文図書館

・Wikipedia